中国社科院拉美所所长 郑秉文

厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授 黄梅波

中国人民银行研究生部博士生导师 吴念鲁

当一国外汇储备远大于国际贸易对付需要的时候,对庞大的外汇储备进行投资组合管理就显得尤为必要。据美国财政部数据,中国持有美国房利美、房地美债券达3760亿美元,据某些机构推测,其中多为外汇局下属投资公司持有,而“两房”正陷入困境。与此同时,中投公司此前的几笔投资也出现大幅浮亏。随着美国次贷危机深化,上述一些原本认为“安全”的投资也变得不再安全了。

那么,中国该如何学习大国崛起之道,应当如何管理高达1.8万亿美元的庞大外汇储备呢?本期圆桌将邀请专家跟我们一起深入探讨。

现状与未来

如何看待目前中国外汇储备投资管理体系的现状,以及如何评价它们海外投资的账面亏损问题?

黄梅波:对于一个国家来说,并不是外汇储备越多越好。中投公司的成立和运作,应当说对完善我国的外汇储备管理体系具有非常重大的意义。它可以改变外汇储备运作比较侧重流动性和安全性的资产配置特点,追求更高的投资回报。

不过从现在中投的现状来看,中投与国外成熟的主权财富基金相比,还存在运作不规范、透明度不高、商业化程度不够等问题。

从世界范围里来看,主权财富基金已有50多年的历史。且基本分为商品基金和非商品基金两大类。由于前者的资金来源主要依靠商品出口收入或出口税收,因此主权财富基金的设立并不当然与一国的外汇储备管理体系改革联系在一起。只有当基金的来源主要来自外汇储备的转移支付时,两者才联系在一起,中投即属这种类型。

郑秉文:随着全球经济增长、全球贸易的快速发展,中国的外汇储备由十年前的1000多亿美元增长为目前1.8万亿美元。而未来七八年内,中国外汇储备增长趋势还将如此,中国依然要面对外汇储备投资大幅增长的压力。

将外汇储备在海外进行投资,这是一个比较好的方向。我认为,首先,要看长期而非短期。短期内投资收益有波动是小事,关键是要看长线。第二,外汇储备在海外的投资不仅仅是经济问题,更是一国的全球战略问题。

吴念鲁:“两房”危机折射出中国外汇储备分布上过多集中在美元,和外汇资产类型主要集中在美元面值金融债券上的双重风险。因此给我们的警示也就是要进一步推进和落实外汇投资币种的多元化和资产类型投资的多样化。例如在后者,我们可考虑多增加一些实体经济领域的战略性投资,比如资源性商品、高科技行业、基础设施领域等。

这一原则的贯彻在当前次贷危机继续恶化、中国外汇储备规模持续增长的情况下可能变得更加迫切。尽管当前我国在境外进行投资的机构不少,如全国社保基金理事会、还有很多中资金融机构、中资企业到海外投资并购,但毫无疑问,就外汇资金实力来看,国家外汇局和中投公司是重中之重。

完善与规范

能否具体谈一下如何进一步完善中投公司、外汇局系统投资公司等的投资管理?

吴念鲁:外汇局的外汇储备管理和经营的首要目标是满足国际支付需要,因此“流动性和安全性”就成为资产配置的第一位要求。从这个角度看,为服务我国汇率形成机制改革的“主动性、可控性、渐进性”等目标、防范热钱冲击、满足不断增长的国际支付需要,我国外汇储备增量中的一部分可能仍不得不投资于境外易变现的、政府发行的金融债券。

但从另外的角度看,中国的外汇储备的现有规模确实已经远超不断增长的国际支付需要,因此超出的部分,就应该在“流动性和安全性”的基础上追求更高的收益。去年9月分流了2000亿美元外汇储备成立的中投公司无疑是这种努力的结果之一,但这显然还不够。例如中国今年以来新增的外汇储备就达到了2000亿美元。外汇局自身还需要对外汇储备增量进行经营管理。

黄梅波:首要的还是应该加强规范化运作。借鉴国外成熟的主权财富基金的做法,在投资程序、风险控制、绩效评估以及监管机制等方面加以约束和明确。避免出现随意性的投资决策,降低投资风险。在这方面,可以通过有关部门的立法来实现。

在这方面,我想强调的是,作为一个新的主权财富基金,中国可能首先还是要学习,而不是过多地强调自身的特色。事实上,国际上已经有不少成功的案例,我们没有必要再从头摸索。

另外再投资程序方面也要进一步严格。如新加坡政府投资公司(GIC)的投资过程即被严格规定为三个步骤:首先根据客户(新加坡政府)的投资目标、期限、风险容忍度以及预期的风险回报来决定长期的资金配置,这部分决策主要由董事会来决定,并进行定期的回顾与评估;其次由管理层来决定如何实行董事会的决策,包括基金积极投资与消极投资的比例、投资的类型、风险资产的分配以及管理者的选择等;最后决定资产组合构建,包括货币选择、国家、产业与部门分配、收益管理等。

还有就是要完善自己的风险控制体系。从方向来看,中投需仔细评估战略风险、金融风险与运营风险,通过多地区、多产业组合投资的方式来加以应对。还有非常重要的一点就是要建立合理的绩效评估体系。作为非商品基金,中投公司的基金来源于国内的冲销,因此额外中投公司还要承担约5%的冲销债务成本,再加上人民币升值幅度(3%-5%),这对中投公司的运营造成了极大的压力。因此如果不改变简单的成本绩效评估方式,中投公司难免不会作出“冲动”的投资行为,或者是在国际金融市场缩手缩脚。

效仿与开拓

在现有外储储备投资机构之外,是否有必要效仿其他国家再建立一些外汇储备投资基金,比如能源基金?

郑秉文:中国外汇储备庞大,目前拥有中投公司、外汇局系统投资公司、全国社保基金理事会和国开行来进行外汇储备的海外投资。仅从能源状况来看,或说仅从技术角度讲,成立能源基金是极有必要的,这样既可达到分流外储的压力,又可解决能源的燃眉之急,是个一举两得的好事。但是,从中国长期发展的良好国际环境来看,单独设立一个“能源基金”有些过于张扬。今年上半年,俄罗斯将其主权“稳定基金”改为“国家福利基金”在相当程度上就是出于避免“树大招风”的考虑。大国崛起之道,首先应是避重就轻,“能源基金”这个提法在国际市场就足以重新引发一阵恐慌。

我极力主张应该把外汇拿出相当一部分来做一个主权养老基金,因为养老基金在国外有上百年历史,有强烈的国际认同感,在国外的先例也很多。同样的目的,可通过不同的途径,这比建立能源基金更容易受到国际社会的接受。设立一家风险容忍度低的主权养老基金,既可成为外汇储备管理体制改革的一部分,也是主权基金管理改革的一部分;既可提高外储投资收益率,还能用以支持能源建设;既能得到国内舆论的广泛支持,还可改善中国的国际投资环境,缓解国际舆论压力。

吴念鲁:从目前的情况来看,外汇局的确自身也在拓展一些新的投资领域,例如投资境外的基金、金融机构股权,尝试委托专业机构作另类投资等等;应该说,与中投公司的投资相结合,一个比较富有层次的中国外汇储备投资管理体系已经基本形成。

至于有没有必要再分流部分外汇成立其他类型的主权财富基金,我认为还值得考虑。因为从目前的情况来看,全球尤其是发达国家对主权财富基金的担忧和戒备是非常多的,IMF等国际组织也正再考虑建立主权财富基金的最佳行为准则,中投公司的资金的境外运用目前还存在很多困难。可以等中投公司的运作更加成熟一些之后再加以这方面的考虑。

竞争与协作

在仿效国际经验建立主权养老基金的时候,如何既借鉴国际经验、又设计出适合中国的模式呢?面对国内多家外汇储备投资机构,我们应如何理清相互之间的关系、并进一步完善整个体系呢?

郑秉文:应该从外汇储备中拿出至少2000亿-4000亿美元来做主权养老基金,这对减轻外汇储备压力可有实质性帮助。至于机构设置,有两个方案可供选择,第一是建立一个外汇型的主权养老基金。第二是利用全国社保基金理事会,由它来进行投资管理。不论哪个方案,主权养老基金需要解决资金与运营机构之间的会计关系。是采取中投公司模式,还是另辟蹊径?

在我国公有制条件下,外汇储备与主权养老基金从最终归属上讲,都归全民所有,都应“取之于民用之于民”。由于外汇储备在央行资产负债表中列于资产项目之下,从会计技术的角度分析,要将外汇储备从资产项下转出,不外乎有两个办法,一个是作为财政性资金从央行负债表转出。这就有两种操作方式。一个方式是由央行向公众出售储备,换取的人民币购买国债,另一个方式是由央行用外汇间接向财政部购买特种国债,这个模式就是用于中投公司的模式。第一个方式在目前人民币单边升值预期强烈的情况下不太可行,第二个方式虽然可行,但对主权投资机构来说存在较大的收益率压力,就是说,5%国债利息再加上外汇升值预期等,收益率年均要达到百分之十几,不利于资产保值增值。

还有一个办法,就是仍旧作为“央行资产”,但作为“其他资产”项目,仍有2种操作方式:一个方式是由央行或外管部门“直接管理模式”,仍由储备司经营,实际上目前这个方式已经实施了(外汇局系统的投资公司就可视为这个方式);另一个方式就是“委托管理模式”,交由具有政府背景、经验丰富的专业化投资公司。用这个操作办法建立一个主权养老基金的营运机构,可降低5%国债利息的压力,比中投公司的模式要好一些,但也存在一些问题应该解决,比如要理顺央行与财政部的关系,加强协调配合,在多个合作环节上提高效率等等。

从投资收益基准的要求来说,主权养老基金应该低于“直接管理模式”,高于“中投公司模式”。这就是我建议和主张建立主权养老基金采取“委托模式”的原因之一。那么,理顺多个外汇储备投资主体之间的关系,这个问题很重要,否则,在国际投资市场就容易产生恶性竞争,自相残杀,影响收益率。处理好这些主权投资机构的关系可以有两个办法。一个办法是,收益率的基准问题实际就是风险容忍度的问题,可以对这些主权投资机构的风险容忍度进行定位,或说,这些主权投资机构的性质不同,决定了他们不同的风险容忍度,这是这些机构之间的最大区别之一,也是他们各自的不同定位。主权养老基金的风险容忍度介于“直接管理模式”和“中投公司模式”二者之间,就是说,应高于前者,低于后者。不同的风险容忍度决定他们各自不同的投资策略。这样,这些主权投资机构就不容易在投资市场上“碰车”了:风险容忍度最低的肯定是央行系统的投资机构,风险容忍度略高一些的是主权养老基金、全国社保基金理事会等,风险容忍度最高的是中投公司。风险容忍度高的投资机构,面临盈利和亏损的几率也越大。这样定位和分类,就可实现既要避免恶性竞争,又要鼓励有序竞争的局面。这是第一个办法。

还有一个办法,就是把国际投资市场划分成几块,例如,亚洲周边市场、欧洲市场和北美市场等,让每个主权投资机构负责其中的一个市场,划疆而治,根据市场情况给每个机构制定和赋予不同的投资回报参照基准。

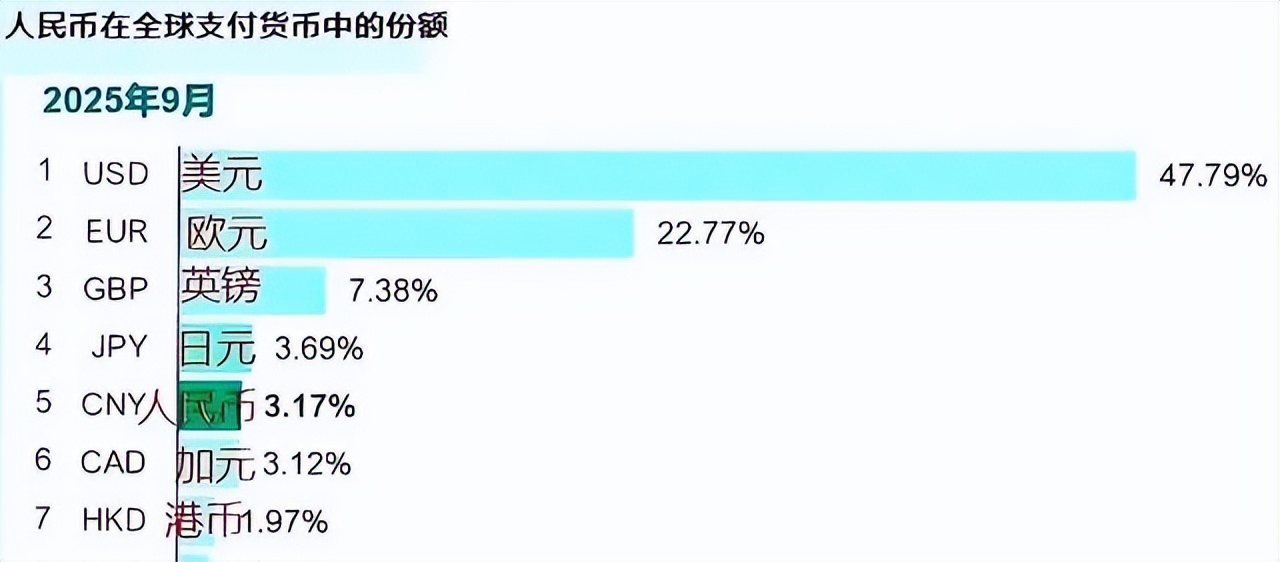

吴念鲁:我想强调的是,加强外汇投资管理并不是化解外汇储备规模高企压力的惟一出路。中国外汇储备的持续增长根源还在于经济结构的内在失衡,因此切实转变经济增长方式才是关键。另外,由于人民币仍不是自由兑换货币和主要的国际结算货币,这也对将更多的外汇储备专门用于投资和其他需要构成了一定限制。因此,继续推进人民币的自由兑换和人民币的国际化,也是化解中国外汇储备庞大规模压力的重要途径之一。

从国际经验来看,日、英、德等国家从经常账户开放到资本账户开放、货币可兑换分别用时16、18、20年,我国资本账户开放和人民币可兑换也要有时间表,由于我国1996年经常账户开放,因此资本账户开放和人民币可兑换最迟不宜晚于2016年。

对于中国而言,还要积极推进相关的外汇资产投资立法。对外汇管理的行为进行法律规范。以方面这是国际惯例,另一方面,也是一国主权财富基金透明度的一个象征,有利于建立良好的市场形象。