管涛:“7·21”汇改二十年回顾与展望

管涛 中银证券全球首席经济学家

来源 |《中国外汇》2025年第14期

2005年7月21日晚,人民币汇率形成机制改革(简称“7·21”汇改)落地,主要涉及汇率调控方式、中间价确定和初始汇率调整等三方面内容。这是1994年汇率并轨以来,人民币汇率形成机制经历的又一次跨越式改革。2025年是“7·21”汇改二十周年。了解“7·21”汇改二十年以来取得的成绩和面临的问题,对于深入推进汇率市场化改革具有重要意义。

重归有管理浮动

是汇改的短期目标

1994年初人民币官方汇率与外汇调剂价格正式并轨,我国开始实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。其中“单一的”并非指人民币单一盯住美元,而是相对于并轨前的双重汇率而言,并轨后境内所有外汇交易都使用市场汇率。1998年亚洲金融危机爆发之后,中国承诺人民币不贬值,兑美元汇率稳定在8.28比1左右的水平,开始实行事实上盯住美元的汇率政策。直到2005年“7·21”汇改,中国人民银行发布公告,宣布人民币不再盯住单一美元,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。2008年国务院修订颁布新的《外汇管理条例》,进一步明确“人民币汇率实行以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度”。

2005年“7·21”汇改的背景是,1998年以来实行的人民币不贬值政策遭遇了2001年美国经济衰退、美联储大幅降息、美元阶段性贬值。当时,我国国际收支长期呈现经常项目与资本项目“双顺差”格局,外汇储备积累重新加速。西方国家据此指责我国操纵货币,对外输出通货紧缩,频频施压人民币汇率重估。

2005年“7·21”汇改宣布将人民币兑美元汇率中间价从8.2765比1调整至8.11比1,一次性升值2.1%后重归真正的有管理浮动。这在一定程度上释放了人民币升值压力,改善了国际收支失衡。截至2005年底,人民币汇率中间价累计升值了0.5%。2005年下半年,资本项目(含净误差与遗漏)顺差362亿美元,外汇储备资产增加1167亿美元,分别比上半年减少了55.8%和14.1%。不过,汇改之后人民币开启了长达十年的单边升值行情。到2014年初人民币汇率转向双向波动之前,中间价累计升值33%,国际清算银行(BIS)编制的人民币名义和实际有效汇率指数分别升值31%和42%。

人民币双边和多边汇率持续升值带来的影响需要从两方面来看。一方面,在“扩内需、调结构、减顺差、促平衡”等一揽子政策支持和人民币升值影响下,我国国际收支失衡矛盾明显缓解,经济再平衡取得积极进展。2010年起,我国经常项目顺差与名义国内生产总值(GDP)之比由2007年的10%大幅收敛至4%以下(国际警戒标准为±4%),2016年起进一步降至2%以内,显示人民币汇率趋于均衡合理水平。基于此,国际货币基金组织(IMF)自2012年第四条款磋商起,评估人民币汇率不存在显著的低估,2016年起进一步指出人民币汇率大体符合经济基本面。这为2017年以来人民币汇率转为双向波动提供了重要的宏观基础。

另一方面,在2008年国际金融危机爆发,主要央行“大水漫灌”的情况下,人民币渐进升值强化了单边预期,吸引了套利资金流入,积累了汇率超调风险。2006年中央经济工作会议就做出了我国国际收支的主要矛盾已经从外汇短缺转为贸易顺差过大、外汇储备增长过快的重要判断,强调必须把促进国际收支平衡作为保持宏观经济稳定的重要任务,但此后外汇储备余额继续增加。2014年6月底最高时达到3.99万亿美元,较2006年底多出近3万亿美元。同时,这加剧了负债美元化、资产本币化的顺周期羊群效应,在2015年8月11日中国人民银行发布公告完善人民币兑美元汇率中间价报价(即“8·11”汇改)后短期内形成了“资本外流—储备下降—汇率贬值”的高烈度跨境资本流动冲击。

提高市场化程度

是汇改的长期工程

现行人民币汇率制度的特征除了“有管理浮动”外,还有一个是“以市场供求为基础”。业界一直强调,人民币汇改“机制比水平更重要”。2005年“7·21”汇改以来,人民币汇率形成机制改革持续坚持市场化方向并取得重要进展。

一是汇率中间价形成机制不断完善。为推动新旧制度平稳过渡,2005年“7·21”汇改规定每个工作日银行间市场收盘价作为下个工作日的中间价。2006年1月,在引入询价交易方式和做市商制度的同时,将中间价改为当日开市前由做市商向中国外汇交易中心报价,去掉最高价、最低价后加权平均形成。2015年“8·11”汇改明确由做市商在银行间市场开盘前参考上日收盘价,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化报价形成。2015年12月,中国外汇交易中心发布人民币汇率指数。2016年2月,明确了“收盘价+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制,提高了中间价定价透明度。2017年5月,在中间价报价模型中引入逆周期因子,以对冲市场情绪的顺周期波动。2020年10月,中间价报价行陆续淡出使用逆周期因子。

二是汇率浮动幅度逐渐扩大。2007年5月,银行间市场人民币兑美元汇率的日波幅从±3‰扩大至±5‰,2012年4月、2014年3月先后扩大至±1%、±2%,并延续至今。尤其是2019年8月初,受对外经贸摩擦的影响,人民币汇率“破7”,打开了“可上可下”的空间,实现了汇率市场化的惊险一跃。故虽然此次“破7”并不涉及中间价形成机制和汇率波幅的调整,但可被视为“不叫改革的改革”。

三是外汇市场深度和广度明显增强。2005年“7·21”汇改以来,我国外汇市场参与主体日趋多元,产品种类不断丰富,逐渐具备了即期、远期、外汇掉期、货币掉期和期权等国际外汇市场主流产品体系,形成了竞价交易、询价交易和撮合交易等多样化交易模式,可交易货币超过40种。2016年6月和2017年4月,先后成立了外汇市场自律机制和中国外汇市场指导委员会,二者共同构成中国外汇市场的自律体系,对促进中国外汇市场改革、发展和规范具有重大意义。

四是外汇市场调控经验更加丰富。关于最优汇率选择的国际共识是,没有一种汇率选择适合所有国家以及一个国家所有时期。其背后的逻辑是各种汇率选择都有利有弊。汇率灵活的好处是有助于通过汇率浮动吸收内外部冲击,但问题是容易出现过度升贬值的汇率超调。2005年“7·21”汇改以来,我国在人民币汇率有涨有跌、双向波动的弹性增加过程中,建立健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理,以转变监管方式为核心完善外汇市场微观监管,保持了外汇市场平稳运行。过去二十年来,我国经历了多轮人民币升贬值的转换,经受住了国际金融危机、中美经贸摩擦、新冠疫情等多重冲击。实践证明,现行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度是适合国情的。

增加汇率政策灵活性

依然任重道远

近年来,在内外部不确定、不稳定因素明显增加的背景下,统筹内外部均衡的任务更加繁重。2022—2024年,中央经济工作会议公报连续三年强调保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。任何政策选择都有机会成本,在汇率维稳目标下,人民币汇率的灵活性有待进一步增加。以年内汇率最大值相对最小值的偏离衡量,2024年人民币中间价和在岸即期汇率(指下午四点半境内银行间市场交易价)的弹性分别为2.7%、4.0%,二者分别是2015年“8·11”汇改以来最低和次低,且均在同期IMF披露全球外汇储备币种构成的八种主要储备货币中垫底。这导致境内外汇市场的单边压力和预期逐步积累。2024年年中,在岸即期人民币汇率较当日中间价偏离幅度多次触及2%的跌停板位置。2024年全年,反映境内主要外汇供求关系的银行即远期(含期权)结售汇逆差从2023年573亿美元升至1971亿美元。

2025年以来,外部环境发生重大变化。伴随着“美国经济例外论”破产和美元信用受损,美国在一二季度出现了股汇“双杀”和股债汇“三杀”。在美元指数大幅走弱的背景下,主要非美货币明显升值,人民币兑美元汇率保持基本稳定,人民币多边汇率指数走弱。2025年上半年,人民币汇率中间价和在岸即期汇率的弹性分别为0.8%、2.6%,在IMF披露全球外汇储备币种构成的八种主要储备货币中继续垫底。2025年前5个月,BIS编制的人民币名义和实际有效汇率指数分别下跌3.4%和5.3%。未来,如果美元指数趋势性走弱、人民币双边汇率保持稳定但多边汇率偏弱的情形延续,有可能重新引发国际社会对中国产能和货币问题的关注甚至炒作。

在当前外部环境不确定性加剧、新旧动能转换面临压力的背景下,为更好发挥汇率灵活吸收内外部冲击的“减震器”作用,有必要进一步深化人民币汇率市场化改革。为此,笔者建议:一是继续完善以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度,如进一步放宽乃至取消银行间市场汇率日波幅限制;二是在强化跨境资金流动监测预警的基础上,加强宏观审慎管理和预期引导,不断丰富政策工具箱,提高外汇政策有效性;三是加快培育境内外汇市场,如适时适度拓展实需内涵,加快研究推进人民币外汇期货交易,引入更多境内非银行金融机构、符合条件的非金融机构以及境外机构参与外汇市场交易等;四是引导境内企业和金融机构强化风险中性理念,加强汇率敞口风险管理,保障贸易投资活动的稳定、有序,增强外汇市场韧性;五是因势利导,继续支持和便利企业在跨境贸易投资中使用人民币计价结算,降低货币错配风险。

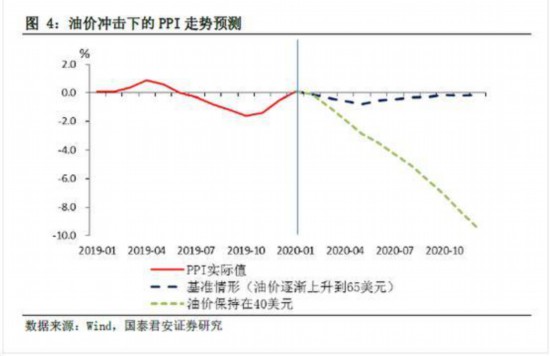

这是一本关于近年来美国通胀、全球经济以及中国货币市场研究的金融理论图书。作者认为,当十多年的货币大放水遭遇财政刺激、供给侧冲击,高通胀回归也就难以避免。

全书共分九章,主要探讨了美国本次高通胀的成因,美联储紧缩对美国金融市场及金融体系的影响,美联储紧缩对中国经济的溢出影响,以及中国稳增长的政策应对,同时还初步探讨了特朗普回归对美元利率、汇率和中国经济的影响。当前世界深陷百年未有之大变局,厘清通胀问题、汇率波动问题、美国经济发展动向以及我国当前经济环境,对于实现我国经济企稳向好、实现高质量发展具有重要的参考价值和现实意义。