从关金券到金圆券,南京国府雄心勃勃的金融改革,为何屡屡失败?

我相信不少人,特别是云贵川的朋友,肯定都看过《王保长》这部四川方言剧;就算没看过,也听说过潘驼背、叮当上山砍柴,发现漫山遍野都是钱的故事。

至于这些钱,在电视剧里也有交代,全是清一色的关金券,因为运送的飞机失事,才坠毁在龙隐山,而后被百姓发现,一股脑地上山捡钱,便惊动了当地军警。

这里的关金券,便是在南京国府成立早期,为废除银本位制度,实现货币统一、整合国家经济、抵御外资风险的国家金融计划,专门发行的“货币”。

除开关金券,国民政府财政部还发行有兑换券、法币、金圆券,和以关税为担保的国库债券(二三关库券,《追风者》库券风波的历史原型)等等……

从关金券到法币、金圆券,国府的金融改革长达20年,财政部长宋子文更是“压上底牌”,可最终不仅没有统一货币,反而演变成了一场席卷全国的财富浩劫。

那么,这究竟是为什么呢?

今天,我们就来详细讲一讲,南京国民政府历时二十年的“金融改革”!

宋子文

1.关金券:特权的开端

1927年,蒋氏在张静江、胡汉民等国民党元老的支持下,建立了维护大地主、大资产阶级利益的南京国民政府!

新政府成立后不久,蒋氏就把统一发行纸币,作为金融改革的目标,为政治和军事服务,并一步步走向管理货币制度。

1927年11月19日,南京国民政府颁布《国民政府财政部金融监理局组织条例》,以“监察银行纸币之发行及准备事项”为重点,收束各地银行的纸币发行权,全国纸币统一归国家银行发行。

针对币制改革,南京国民政府采取“废两改元”,并沿用明清以来的银本位制度;美国人甘末尔在担任国府财政部顾问时期,率先提出“采行金本位币制法草案”。

解释一下,南京国府建立后,便承袭了清封建统治者和北洋军阀袁世凯的衣钵,在财政金融上极度依赖美、英洋顾问。

上述所说的甘末尔,便是国民政府财政部甘末尔设计委员会的负责人,于1928年秋,孙科在访问美国时特意安排成立。

不过,甘末尔的这份草案,并非是纯粹的金本位制度,而是金汇兑本位制度!

所谓的“金汇本位制”,又叫虚金本位制,它是国际市场黄金短缺的情况下,采取的一种节约黄金使用的金融手段。

该制度下,国内只能流通银行券,银行券不能兑换黄金,只能兑换实行金块或金本位制国家(比如英美等国)的货币,和一定比重的外汇,再由外汇兑换成黄金。

20世纪40年代,美国建立的以美元为中心的国际货币体系,便是金汇本位制的延续,黄金和美元挂钩,所以也叫美金。

接下来,我继续说南京国府的金融改革!

1930年2月,因国际金价暴涨,银价低落,导致国府的外债和关税损失严重,进出口业务大幅度萎缩,财政部和工商部联名提出响应“金本位制”,救济国家金融。

由于国内政局动荡,银价持续下跌,再加上1931年的“九一八事变”,日军侵占东三省,导致金本位制无法在中国实现。

虽然说,国府没有采纳金本位制方案,却接受了甘末尔的另一项建议,并留下了一批人员,继续在国府财政金融系统工作。

这就是从1930年始,为应对世界银价下跌,影响关税收入;推行的“海关金单位兑换券”(关金券),使得当时的中国,避免了30年代世界经济危机冲击!

关金券

关金券,作为国民政府海关收税的专用凭证,最初只是为进口商提供纳税便利,并不在市面交易流通,也不是流通货币。

只因为印制有“凭票即付”,并和外国货币直接挂靠,币值较为稳定,得以在金融市场获得极高信誉,国民政府便指派“中央银行”实施独家发行和管理。

当时,国府发行的关金券,除开小部由国内印制,大部分由美国钞票公司印制,所以也不难解释在《王保长新篇》中,为何运送关金券的飞行员,是两名美国人。

潘驼背,因为给美国飞行员立坟安葬,还被美国政府授予和平勋章,直接在龙隐镇横着走路,连王保长和当地兵官都不敢轻易招惹,见了还得敬个礼才行。

从1930年发行到1933年,关金券的交税比例从12.18%,一跃攀升到87.82%;抗战期间,关金券依然为国府提供大量税源,这也让国府看到了“关金券”的货币价值。

1942年,法币贬值速度加快,为稳定金融市场和社会秩序,财政部允许关金券,按照1元折合法币20元的比率,与法币同时流通,关金券便成为了真正的货币。

但是,由于国民政府身陷财政危机、通货膨胀严重、市面物价飞涨,导致关金券在进入流通市场后,非但没有挽救金融市场,反而和法币一道沦为废纸!

1948年8月19日,南京国民政府颁布“财政经济紧急处分令”,实行“币制改革”,废止法币和关金券,发行金圆券,这也是国民党政权在大陆的最后一次金融改革。

1948年11月21日,关金券正式作废。

法币改革:从希望变绝望

1935年11月3日,受美国白银政策影响,南京国府宣布法币改革,规定中央、中国、交通三家银行发行的纸币为法定货币,禁止黄金流通,实行白银国有化。

此后,南京国府放弃银本位制,并和美元、英镑建立固定汇率,以此稳定新发行的法币,在世界市场的金融地位。

但是,所谓的法币政策,实质就是没收人民白银的政策,为通货膨胀作好了准备,法币政策规定的本位,显然是改用外汇作本位的一套鬼把戏。

改革初期,法币的确值钱,100元的法币,可以买一头大牛和一头小牛,对于经济市场起到了积极作用,“统一”了国内混乱的货币市场,暂时稳定了金融风险。

老百姓以为好日子终于来了,却不知这就是黑暗前的一道虚假微光!

在实行法币的布告中,规定以中央、中国、交通三银行的钞票为法币,中国农民银行的钞票并不在内。

但是,中国农民银行是蒋氏的独裁银行,不可能停止其发行,以至于到1936年,中国农民银行的钞票,只能与法币同样行使作罢,本质来说,法币并没有完全统一。

1936年5月,法币实行一年后,南京国府最终还是露出了狼子野心!

事情缘由,要追溯到财政部长孔祥熙,代表国府对“法币”作出了一项补充规定。

1.政府为充分维持法币信用起见,其现金准备部分仍以金银及外汇充之,内白银准备最低限度应占发行总额25%。

2.政府为便利商民起见,即铸造半圆一圆银币,以完成硬币之种类。

3.政府为增进法币地位之巩固起见,其现金准备业已筹得巨款,将现金及外汇充分增加。

简单来说,南京国府在法币实行后,开始大肆搜刮民间银圆,甚至派财政部高等顾问陈光甫,赴美洽售银圆,作为稳定军事独裁政权的财富资本。

当时,他们把中国百姓数千年积攒的白银,以每盎司六角五分的价格,全部输送给英、美等国,获取大量军火,法币也就成为列强控制中国金融的一条“牵引绳”。

至于“铸造半圆一圆银币”,南京国民政府财政部并没有举动,根本就是个骗局。

随后,国府改组中央银行,意图将全国大小银行入股中央银行,并将储蓄金等归中央银行管辖、美其名曰“银行的银行”,定名“中央储备银行”(后被汪伪取用)。

说白了,以四大家族为代表的官僚资本集团(国民党政权),不仅疯狂掠夺底层百姓的钱包,就连小资本银行家,也成为其敛财的重要对象!

1937年抗战前夕,法币发行总额只有14亿;但在抗战期间,国府为应付战争开支,开始无节制地印制法币,到1945年抗战胜利时,法币发行总额超5000亿,暴涨近400倍。

此时,100元法币,也只能买一条小鱼!

更令人愤怒的是,以蒋宋孔陈为首的官僚资本,甚至利用通货膨胀,搜刮百姓财富,大发战争财、国难财!

他们通过特权控制的银行和企业,在法币贬值前获取贷款,购买实物资产、囤积货物欲高价出售;待法币贬值后,再用几乎成废纸的货币偿还债务。

比如1948年,蒋经国在上海掀起的“上海打虎”,本意是打击囤积货物高价出售的行为,逮捕了一批不法商人,其中便包括杨子公司董事长孔祥熙的儿子孔令侃。

但是,由于触及到四大家族的利益,导致打虎失败,而这也为国民党搜刮黄金114.6万余两,银元369万余元等大量财富。

这种全面系统化的掠夺,使得国家财富在短时间内集中到权贵阶层,而普通百姓,储蓄被洗劫一空,最后是家破人亡!

1945年抗战胜利后,蒋氏为维护独裁统治,悍然发动内战,为解决内战军费,他采用横征暴敛、滥发纸币、抬高物价等手段,对百姓进行残酷的经济掠夺。

在这种情况下,经济危机无法避免,法币是一泻千里,贬值地一发不可收拾,市面物价一天一个样,一小时一个样,到1948年,100元的法币,仅能买到4粒米。

对,你没有听错,就是四粒米!

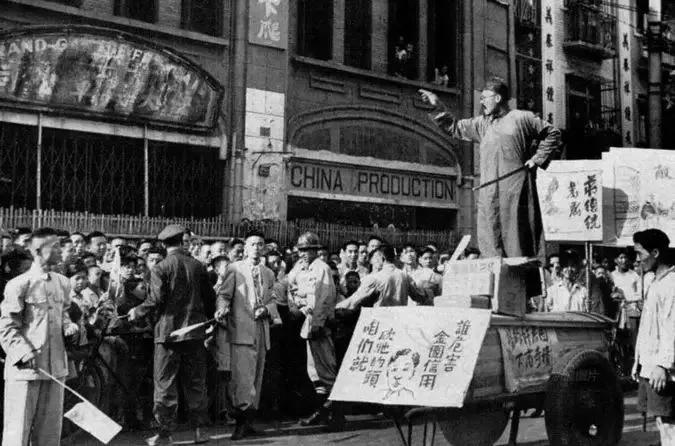

当时,老百姓出门买东西或发工资,都用成捆的法币来收支;大街上,你可以看到大量用车子推着钱买东西的人,人人都是“亿万富翁”,国家信用沦为一堆废纸,蒋氏政权焉能不败?

1948年8月20日,当金圆券代替法币时,法币发行总额已超6600000亿元,约等于抗战前的47万倍,而物价上涨3492万倍,你说说让普通老百姓怎么活?

所以,以至于出现抢米风潮,起初抢米面、杂粮,后来波及到点心、糖果,老百姓为了填饱肚子,早把性命丢开了。

从我个人来看,蒋氏反对和平、发动内战,将军事、财政压力转嫁给百姓,其实就是法币崩溃的根本原因!

同时,四大家族利用特权、对百姓无耻掠夺,特别是掌握财政大权的宋子文,勾结英美垄断资本,操纵国内金融货币市场,更是加速法币崩溃的重要诱因。

金圆券:最后的残酷掠夺

1948年8月19日,南京国民政府,发行了覆灭前的最后一种本位货币,也是最后一次金融改革—金圆券,并以1:300万的比例,收兑疯狂贬值的法币。

此前,国府政权承诺,金圆券有充足黄金、白银和外汇储备,不会重蹈法币覆辙,但在金圆券政策颁发的那刻,就注定了蒋氏要最后收割一次百姓。

在《金圆券发行办法》中:明确规定虽以金圆为本位币,但并不铸造金圆,而由中央银行发行金圆券,即仍然发行纸币,不能兑换金圆。

实际上,金圆券改革就是一场骗局,国府根本没有充足现金和外汇储备,却强制百姓将金银、外币兑换成金圆券,违反者一律严办,和入室抢劫根本没区别!

此后,金圆券引发的通货膨胀、黑市现象只增不减,蒋氏压根没考虑百姓,而是想着如何将收兑的金银、外币抢运到台湾。

1948年10月,中央银行总裁俞鸿钧通电各分行,对于收兑的金银外币,凡在长江以北地区者,一律运集上海,珠江流域暨西南各省运集广州,最后运往台湾。

1948年底,中央银行运至台北黄金2004459市两(带走黄金总额在400万两以上),广州银元1000万元;上海解放前夕,汤恩伯运走黄金171141两,银元26.9万元,最后的金银被洗劫一空。

至于国府内部,权贵们早将资产转移,四大家族在改革前,就将大量黄金、外汇存入国外,而百姓们只能被强制用硬通货兑换金圆券,一生积蓄化为废纸。

1949年7月4日,国府进行币制改革,恢复银本位制,由中央银行发行银元,收兑金圆券,金圆券退出法定货币历史舞台。

这一回,老百姓再也不相信了!

1949年12月10日,蒋氏从成都凤凰山机场乘机飞抵台北,这也标志着国民党政权在大陆的彻底倒台!

对反动政权金融改革看法

从关金券到法币、金圆券,国府金融改革的屡屡失败,表面是技术失误和战争压力,实质是反动政权性质的必然结果。

同时,国民政府的金融改革,始终服务少数特权阶层利益;从关金券到金圆券,每一次货币变革,都成为官僚资本掠夺国民财富的契机。

特别是孔祥熙、宋子文等财政高官,他们作为当时国内最大的金融投机者,其制定的金融政策,便是优先考虑个人利益。

抗战期间,国家收支陷入严重赤字,国府想的不是开源节流,而是妄图依靠印钞填补,这也注定了发行货币的最终崩溃。

其实,在金融改革前,国府早已陷入全面腐败,军队系统吃空饷、行政系统卖官鬻爵、贪污成风、虽有声势浩大的“上海打虎”,却砸不到四大家族自己人。

国府金融改革的崩溃,不仅是经济管理的失败,更是政权底线破产的缩影。

当一个政府,将金融手段变为掠夺工具,当权贵资本凌驾于国家利益之上,任何精妙的金融设计都会彻底崩塌,最终埋葬的还是反动派政权本身。