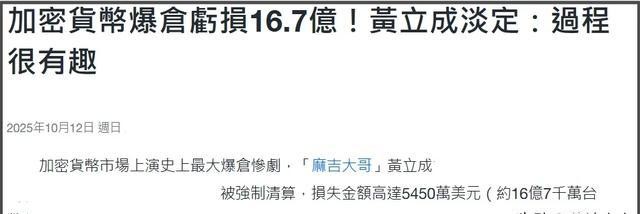

52岁男星赔了3.8亿!沉迷炒币不愿脱身,网友直言很难有好下场

3。8亿,在普通人眼里是一串遥远到看不清的数字,但在52岁的黄立成那里,只用了4个月就从“赚”切换到“亏”。

这一次,娱乐圈副业的风险又被摆上了放大镜。

明星做副业,结局极端,或者翻倍,或者清零。数据说明一切:过去三年,港台明星里有超过30%尝试投资,而真正保持正收益的不到10%。

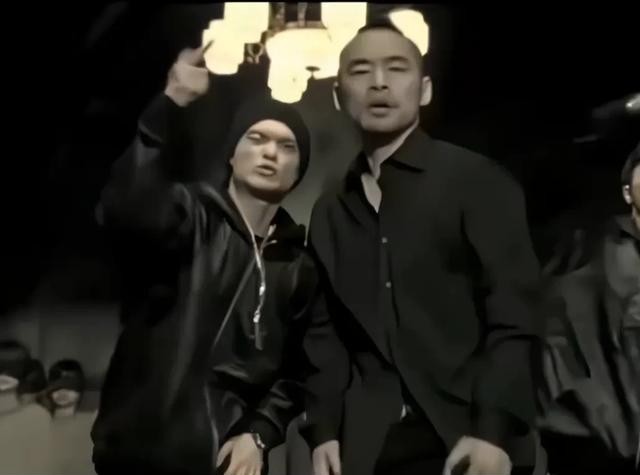

黄立成的履历本来很体面。L。A。Boyz出道时,他是潮流标签;2007年,《南京1937》让他被很多内地听众记住。音乐之外,他一直想用副业证明自己。

电竞俱乐部、夜店、直播平台、数字货币,他几乎都踩过,账面数字时高时低。台媒统计,他2023年到2025年间,投资流入流出总额超过20亿台币。

「钱可以迅速扩大选择,也能迅速限制选择。」

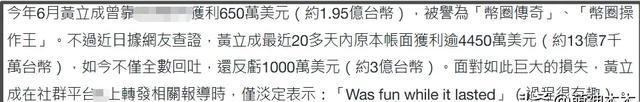

这次的3。8亿亏损出现在10月。币价连环下坠,他眼看账户减少5450万美元。社媒上,他只留下一句“Was fun while it lasted”,态度看似轻描淡写。

网友不再买账。有人直言,这不是投资,是赌博;也有人羡慕,输得起才是真豪。对比来看,他6月那次盈利同样迅猛,赚了大约5600万美元。四个月,全部归零,还倒贴1000万。

「数字涨跌的速度可以快到让人来不及眨眼。」

为什么明星特别容易被高波动品种吸引?首先是起步资本高。对普通人来说,100万已经需要多年积蓄;对头部艺人,片酬、商务活动常常一次就能覆盖。门槛被抹平,冲动被放大。

第二是舆论加压。公众期待明星“跨界创业”“商业天才”,平台也乐于把他们包装成样板。人设一旦建好,后退就变难。黄立成在夜店项目失败后,选择加码数字货币,就是典型的补偿心理。

「聚光灯可以带来流量,也可以放大每一个失误。」

第三是信息错配。明星拥有社交资源,却未必有专业研究团队。黄立成曾自嘲:“我是看社群情绪决定加仓。”情绪+高杠杆,结果可想而知。

多年来,他还卷入过一桩代币诈骗案。案卷显示,项目方夸大收益,用“明星背书”吸引散户。黄立成在其中的角色至今说法不一,但负面标签已经挂在搜索引擎上。

「当信誉和资金绑定,一次失败就可能双重受损。」

从外部环境看,近两年全球加息,高风险资产整体承压。很多专业机构都在退出,黄立成却反向加仓。他在最新动态里写下“Crypto Rules Everything Around Me”。这不仅是宣言,更像自我催眠。

心理学给出解释:连续性偏误让人相信“只要再等等就能回本”。赌场和交易所的区别有时只剩一行代码。

「亏损带来的不是冷静,而是更深的执念。」

明星副业的失败案例不止这一桩。餐饮赛道里,黄晓明关掉十几家店;服装品牌里,潘玮柏的NPC出售控股权;影视投资里,邓超孙俪的影视公司净利润大幅下滑。共同点只有一个——本金大,动作大,波动大。

那成功者有没有?有。周杰伦的潮牌、赵薇早期的阿里影业,都曾带来数倍回报。但即便如此,成功比例依然稀少。

总结到核心,副业能否稳健,取决于三件事:

1。 资金体量与风险控制是否匹配。

2。 是否有专业团队而非圈内朋友凑局。

3。 退出机制是否预先写清。

黄立成的故事错过了这三道保险。于是我们看到,他在台北法庭因为债务问题多次应诉;看到他在社媒上边说“血流成河越要进场”,边感慨“无法脱身”。

「当退出按钮形同虚设,赌徒心态就成了唯一的导航。」

普通人能学到什么?第一,资金绝对值不是护身符。第二,信息不对称不会因为知名度降低。第三,情绪交易迟早要付费。

当明星资产都可能一天蒸发数亿,散户想靠“一把梭哈”逆天改命,更像是在自毁储蓄。脚踏实地听起来平淡,却是大多数人能掌握的唯一确定性。

「快速致富的诱惑永远存在,理性止损的勇气更稀缺。」

所有热搜都会过去,但亏损要自己消化。黄立成还能再投入,也许还能翻本,也许继续下坠。这是他的选择,也是他要承担的后果。

行动指令就一句:看到别人暴富,请先看清底牌,再决定是否入局。