登录人人都是产品经理即可获得以下权益

日常生活中,你听说过清算吗?你知道吗?你知道多少?以下文章是笔者整理分享的关于清算的知识内容。在本文中,作者用简洁明了的白话对清算的内容进行了分析。我们来看看吧!

大家好!今天小编就给大家介绍一下清算。清算是支付结算中一个比较重要的概念。如果理解了,就可以推论出支付结算中的很多概念。

但你在学习的时候也发现,清算的学习门槛也是相当高的。今天我就用最白话的方式给大家介绍一下什么是清算。让我们开始探索清算。 (老规则是,如果你认为内容简单或复杂,就跳到最后阅读摘要)。

1.什么是强平?

清算:结算前金融机构之间对支付工具进行整理、匹配,并对待结算债权账户进行计算和净额的过程。 [1]

流行的解释是清算发生在金融机构之间。负责验证金融机构之间的交易,匹配金融机构之间的待结算资金,并为资金最终结算提供会计依据。从这个描述我们可以看出,清算是一个比较大的概念,它包括以下几个特点:

清算参与者为金融机构;清算负责金融机构之间的交易撮合;清算处理的主要对象是金融机构之间的“待结算资金”;清算为资金的最终结算提供会计依据。

我们一般认为清算包括“清算与结算”两个过程。但在实际业务开展过程中,存在着“纯粹清算”的清算机构(网联、银联),也有“清算与结算并重”的清算银行和代理清算银行(中国人民银行清算所、农村信用社等)。信用银行、城市银行明确)。事实上,清算和结算是密不可分的,但有时“钱和账”需要分开管理。

2. 清算模型

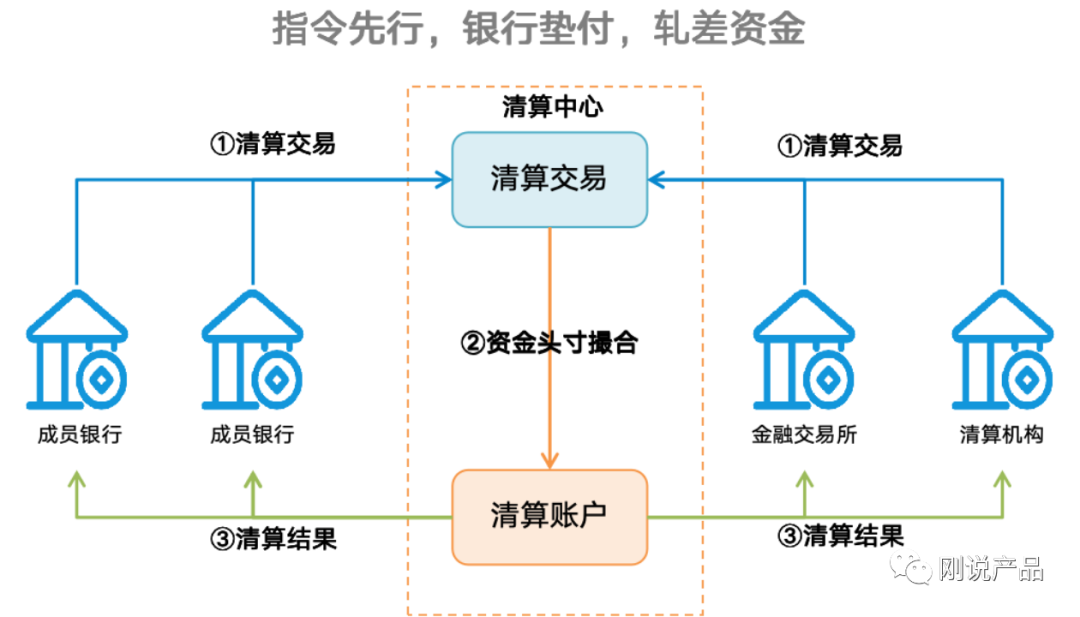

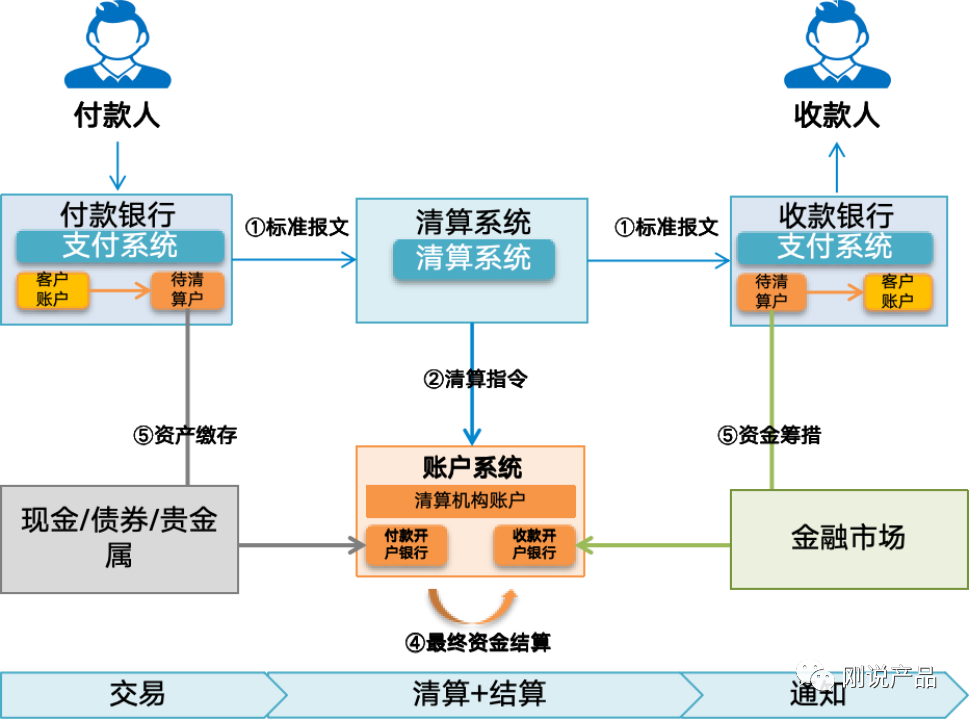

“清算的目的是实现资金跨金融机构的转移。”我们知道,支付指令可以在互联网上快速传输,而由于数字货币尚未得到广泛应用,资金主要采用中心化存储进行清算。于是,人们想出了“先让交易指令下达,银行将资金支付给客户,最后资金在银行之间进行净额结算”的办法。这就是清算。

3、清算系统的构成

银行间清算的想法很好,但是如何建立这样一个清算系统,让所有银行都可以参与,每个人都愿意在上面进行交易呢?这里需要四个关键要素:“清算中心、清算资金、清算网络、清算规则”。

1.清算中心:信用背书建立信任

银行必须组织起来,让每个人都相信在这个网络上支付的资金是安全的。这显然只能由一国中央银行或大型银行组织来完成。于是,“清算银行”(如中国人民银行清算中心)和“清算组织”(如SWIFT、CHIPS、Fedwird组成的跨境清算组织)应运而生,它们组成了“清算中心”。

由于有可靠的背景和国家机器的信用保证,金融机构之间的信任已经建立。当然,最先加入的还是用户最多、资信最好的大银行。凭借示范效应,中小银行也纷纷加入。

2、清算资金——银行间资金流动的基石

前面提到,交易指令可以通过网络快速传输,但资金却不能。这就需要金融机构去清算组织存钱,但这是一件非常麻烦的事情。金融机构之间的资金存取主要通过金融市场上的“资产存入”和“资金筹集”两种方式。这些是真实货币(现金、债券、贵金属等),因此有清算中心。金钱是“银行资产”。

理解了“清算资金”的资产属性我们就能明白为什么清算交易具有“借方和贷方”等功能,因为清算机构运营的是银行的资产,其交易场景就是对原始资产的记账登记。 。所以就不难理解为什么企业和金融机构签协议而金融机构永远是甲方(你在做别人资产的跨行交易)。知道了“清算资金”的会计属性,我们就可以理解为什么对账结果是以上游为基准的,因为越靠近上游,就越接近资金。资金来源是清算组织或者央行,他们的资金运作是最基本的。会计并受法律保护。因此,每笔清算交易的结果就是资金处理的最终结果。 3.清算网络:触及经济的各个角落

参与银行和资金问题解决后,下一步就是建立清算网络,为客户提供支付服务。成员银行通过清算网络链接起来,大家按照共同的消息协议执行交易,清算系统为交易各方进行结算。

组成整个清算网络的形式也有很多种。我们按照历史发展主要可以分为四种形式:

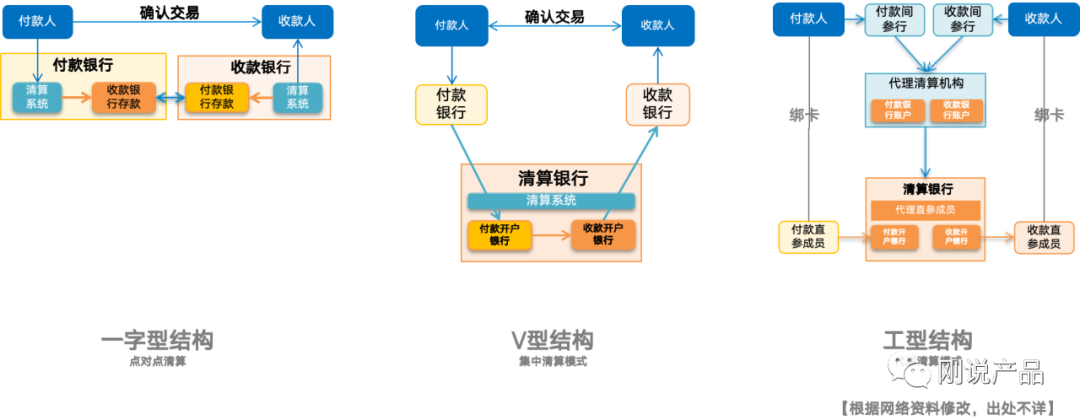

1)一线结构:点对点清算初期跨行交易数量有限。只要将资金存放在多家银行,就可以实现银行间流动。这就是场外和银行间存款的方式。

这种方法实施起来非常方便。几家银行可以互相讨论存钱。这是最早的银行间清算模式。

2)V型结构:集中清算模式

后来,越来越多的交易对手银行被要求进行交易,甚至出现了跨境交易。这时候点对点的方式不仅转移和管理资金麻烦,而且非常不经济。因为每天的交易量可能超过10亿,但占用的资金头寸可能是交易资金的几倍甚至十几倍,银行已经开始无力承担这种模式。

因此,最好把钱集中存放在一家银行,这样更经济,清算效率也更高。于是,清算银行和清算组织的集中清算方式应运而生。这就是V型中心化清算模式,也是迄今为止效率最高的清算模式。我们平时所说的“PBOC大小额”、“Swift+CHIPS+Fedwird”就是这种模式。

3)工字结构:代理清算模式

随着网上交易的普及,清算网络的成员也不断扩大,中小银行、区域性银行、非银行金融机构、金融公司也纷纷想加入。此时,中心化清算模式已经变得难以管理。一家清算银行显然无法管理如此多的银行账户和存款。为了解决这个问题,人们提出了“代理清算”模式,即清算银行授权一些“大型银行和清算机构”专门服务于相关领域的金融业务清算。

金融机构只需在代理清算机构开立账户,其受理范围内的业务即可直接结算。如需跨行清算,则通过“清算中心”办理。这种模式大大减轻了清算中心的压力,专业的人管理专业的事情,也可以为不同行业的金融机构提供更好的服务。

代理清算机构就像给清算中心安装了一个插件,大大提高了清算银行的服务能力。我们经常听说网联清算、银联清算、城行清算、农信银行等就是这种模式中的“代理清算机构”。

4)网络结构:去中心化清算模型

代理清算模式虽然极大扩展了清算银行的能力,但仍然存在弊端:“银行需要先垫付资金,然后再清算”。能否实现银行无需垫付资金或少垫付资金的“支付即结算”?

为此,让我们回顾一下计算的本质是什么?不就是为了让值得信赖的资金流动起来吗?直接发行大家认可的法定数字货币不就可以解决这个问题吗?

因此,数字人民币、USDT等数字法币应运而生。只要你持有大家认可的“数字货币”资金,它们就可以像交易指令一样在互联网上流动。每个参与的金融机构都可以为客户开展自己的业务。清算业务,这样做生意不是更快吗?这就是网状结构的分布式清算模型。

当然,这里最关键的问题是“数字法币的信任问题”,这涉及到国际博弈,这里不再赘述。

4. 清算规则:资金转移的有效方式

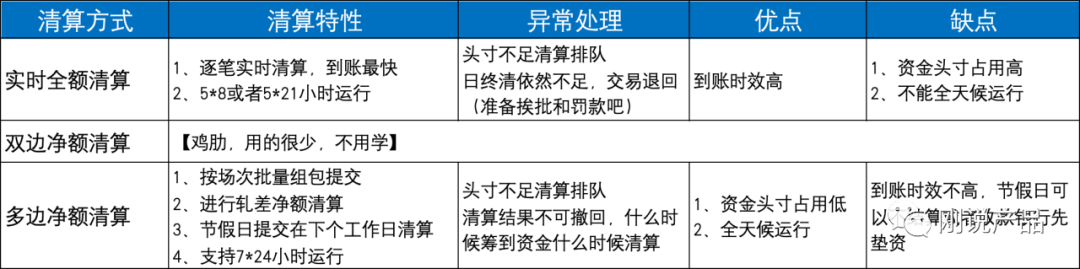

存好钱并建立网络后,您就可以愉快地开始跨银行结算了。说到结算,很多同学可能会头疼。资金核算太伤脑筋,让他们头疼。其实并不是很复杂。只有“全额结算、双边净额结算、多边净额结算”三种模式。其中“双边净额结算”实际应用很少,相对无用。我们只能记住两个。

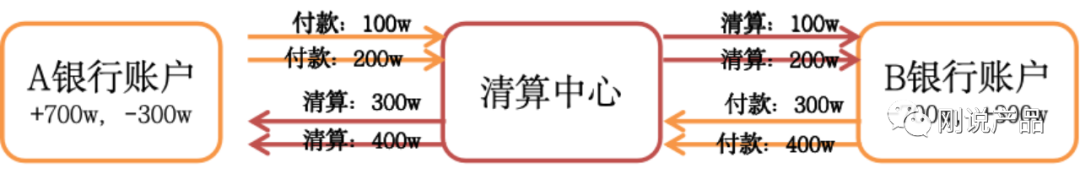

1)笔结算——全程实时结算(RTGS)

币币刷是最简单也是最强大的爆仓方式。每次指令发生时它都会清算。若付款银行资金头寸不足,交易将暂停。你必须立即筹集资金。如果当天结束时仍未筹集到资金,交易将被关闭。撤消。

从上图中我们可以看到,A银行和B银行之间总共发生了4笔交易,金额为1000万。清理系统必须一一清理四次。在这种模式下,参与该模式的银行显然需要存入大量的资金头寸来保证交易的顺利完成。

这种方法的优点是资金最快到达您的帐户。我们所知道的中国人民银行的大额支付系统(HVPS)就是这种模式。

当然,它的缺点也很明显:占用大量资金头寸,而且这种模式无法每周7天、每天24小时运行,因为如果节假日期间发生大额平仓,资金头寸不足,交易对手筹集资金可能找不到。

事实上,当我们分析上图中的交易时,我们不难发现,A银行和B银行之间的收付款相减,实际上只需要400万清算资金。如果客户不急于支付资金,只需结算400万的差额,这样每个清算账户中存储的资金就可以减少一半。

因此,出现了稍慢的“净额清算”。它有“双边净额结算”和“多边净额结算”两种类型。

2)Pairwise计算——双边净额结算(鸡肋)

这种方式就是前面提到的“点对点清算”模式采用的资金清算规则。计算过程如下。各银行在对方银行开立账户并存储资金头寸,然后登记一段时间内的活期资金账户,并在规定时间内进行清算。强平时,对每个账户之间的差额进行配对计算,然后根据计算结果配对完成资金结算。

这种方式的优点是不需要实时清算,占用资金比RTGS少,并且可以24/7运行(反正客户也不急着收到资金)。

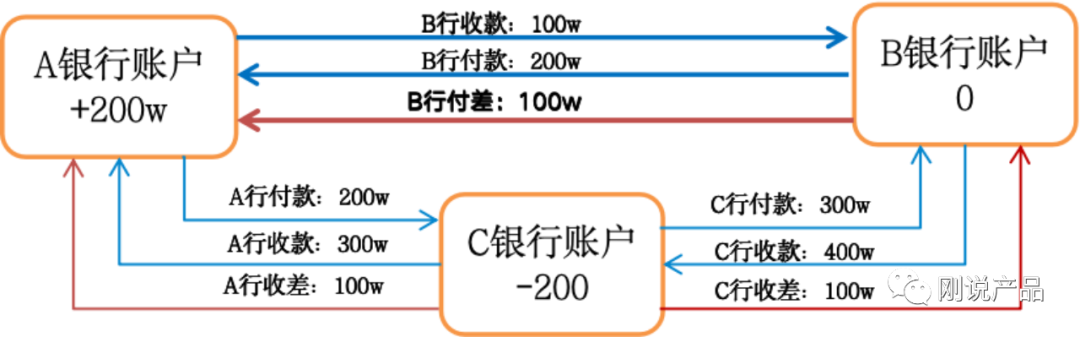

但从上图可以看出,银行B当天的收付款差额为0。图中,C向B支付了100万的差额,B向A支付了100万的差额。这个过程显然是多余的。由于是银行之间点对点的清算,这种损失是不可避免的。

因此,“双边净额清算”主要存在于早期清算交易中,在实际清算中很少使用,因为其作用相对较小。这只是为了让大家理解。我们主要介绍以下清算方式。

3)一一计算——多边净额结算

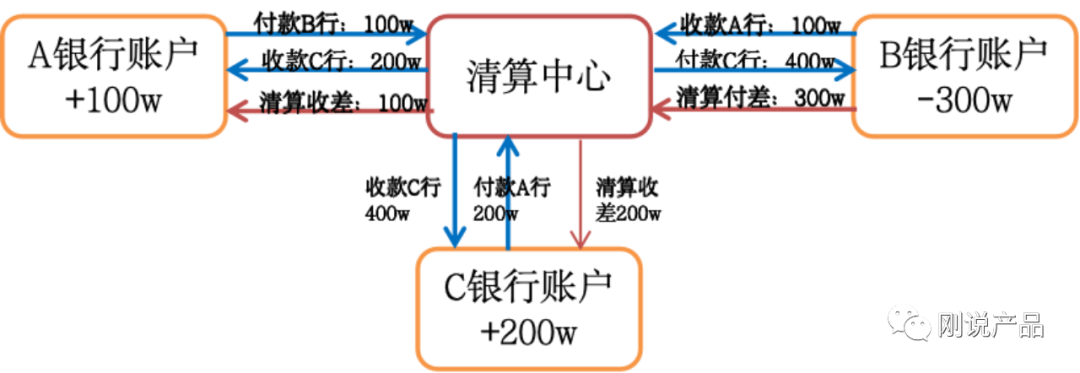

我们引入了之前的“实时全额结算”和无用的“双边净额结算”。他们都有一个共同的问题:资金头寸占用高。于是,人们想出了一个办法,增加一个清算中心,把所有的账户都存储在一起。清算中心会计算每个账户需要清算的最小资金差额,然后进行清算。这是非常高效的并且占用较少的资本头寸。 。

说干就干,“多边净额”方法就应运而生了。不要被这里的“多边”吓倒。事实上,它比“双边净额结算”更简单。您只需添加当日各账户的收支情况即可。计算差额并交给清算中心,清算中心完成支付结算。

①清算中心根据当日支付交易计算各账户的差额。 – A银行收取100万的差价,B银行支付300万的差价,C银行收取200万的差价。

②清算中心首先向付款人要钱,并将钱打入自己的账户——从B银行的账户中扣除300万。

③清算中心将自己账户收到的差价支付资金支付给差价征收者——A要100万,给; C要200万,给它。

④好了,清算完成后,会向会员银行发出对账通知,你就可以回家躺着了。 -什么?会员银行说清算结果错误?我是清算中心,我直接运营你的资产。你按照我的结果执行即可。有问题就去找对方解决。

好吧,剧情太多了。我们来总结一下

4)强平规则对比

实时全额结算:主要用于需要大额、快速支付的场景。由于资金头寸占用较高,一般来说,手续费比较贵,而且只能在工作日运行。多边净额结算:该类型主要应用于资金到账及时性不高、金额不大的高频交易场景。手续费相对经济,可随时进行银行间支付。 4、清算场景呈现

清算场景是一件非常干净利落的事情。由于资金结算在银行资产账户,交易订单一经确认,资金清算和结算立即完成。

只有这种以“实际收入/实际支付”(会计制度中称为收付实现制)为基础的结算方式才能满足以“应收应付”(会计制度中称为权责发生制)为基础的经济活动的业务需要。贸易活动。

也许有人会说,我们日常生活中常用支票、银行本票、汇票等应收应付票据。它们也是常规借方业务,资金不会立即清算。事实上,即使常规借记业务需要较长的赎回周期,但在这个周期内只是银行之间交易指令的转发,最终的结算仍然可以一次性完成。

有同学会问,计算错了怎么办?除非清算机构提供特殊的撤销或取消交易的规定,否则只能是徒劳。这也是清算责任非常重、操作规范和制度设计必须非常严格的原因。

所以,对于爆仓场景的理解就是这句话:“服从资金方,无条件执行,错了就是你的错”。 (我们不会索要您的对账文件,不会为您取消交易,也不会上门与您谈判。更有契约精神)。

5. 常见清算概念

参与清算的名字有很多。这里我重点介绍几个常用的、容易混淆的清算术语。

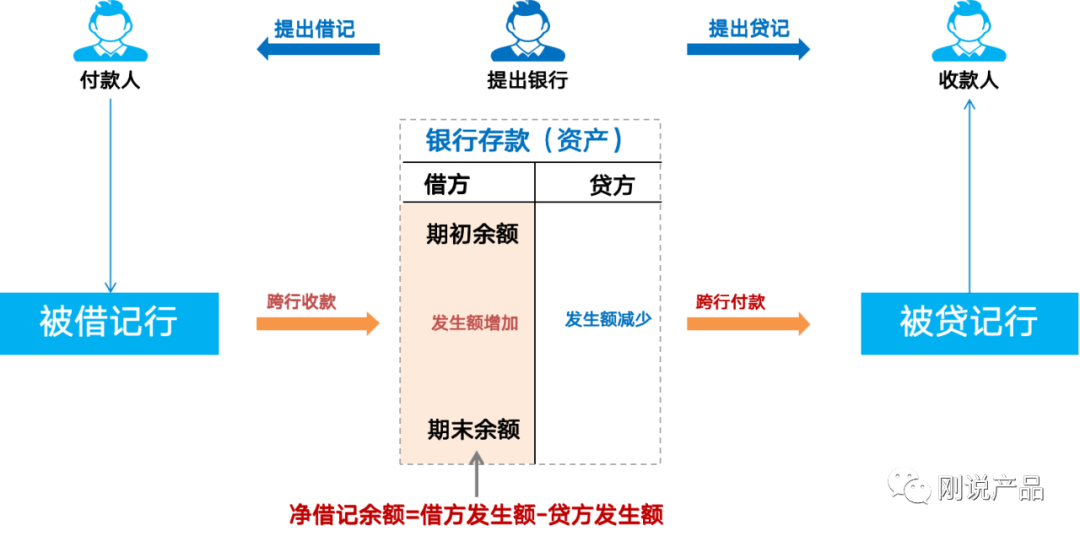

1. 借方和贷方交易

这可能是最常见、最容易混淆的清算术语,官方也没有给出任何解释。相关术语包括提出借方的银行、提出贷方的银行、借方的银行和贷方的银行。财务会计术语的不严谨几乎直接劝新手退出。下面我们就通俗地解释一下。

我们前面介绍过,银行存放在央行的钱是属于银行的资产,称为“存放在央行”。有一点会计知识的同学都会知道,资产账户是“借方增加,贷方减少,余额反映在借方”(这一点一定要记住,因为清算是一套会计处理程序)。

借方和贷方交易是从提议者的角度来看的:

“调用借记”是跨行收款,提出的银行借记金额增加;此类交易一般为“应收账款”。当我们收到银行汇票、银行本票或到期付款的支票后,我们会定期去银行进行跨行托收。 “授信”指银行间支付,拟授信银行授信金额减少;这种类型最为常见。我们在向他人转账、购物时,都是通过信用交易来完成银行间转账的。 “借方银行”就是借方借方的银行(从提议者的角度来说,别搞错了,不然会头晕的)。一般来说,借方交易是有先决条件的,比如应收账款。资金预先存入“借方银行”账户,或“付款人、提款行、提款行”签订协议,定期从付款人账户扣款。 “贷记银行”是付款记入贷方的银行(仍然是从开证行的角度来看)。授信银行以最简单的方式接受信用交易。只要账号和姓名验证正确,积分就会直接到账。若账号错误,信用交易将于次日启动。返回支票。 2. 净借方限额

这个词更让人困惑。既然有净借方限额,那么是否也有净贷方限额?不会,因为银行账户属于资产账户,资产账户的余额只反映在借方。

1)借方净余额:是银行资产账户的“期末余额”。它是“借方金额”减去“贷方金额”之间的差额。该余额是银行账户上的可流动资金。

2)净借方限额:设定账户内可流动资金的最低限额。如果清算行低于该限额,则会向清算行发出通知,要求清算行尽快筹集资金,防止清算头寸不足造成清算排队。

6. 清算概述 清算是金融机构之间发生的事情。清算操作的资金是银行的资产,因此银行通过“资产质押”和“筹集资金”来存入清算资金。它是清算资金的资产属性,因此清算结果就是会计结果,会员银行应当无条件执行。清算网络主要有四个组成部分,其中两种主流方式是“中央清算”和“代理清算”。清算架构中的“网络分布式清算”尚处于探索阶段,也是最有可能实现“支付即结算”的极快清算方式。清算规则主要有三种,常用的是“实时全额清算”和“多边净额清算”。做清算的时候一定要有这样的心态,“会以资金面为主,会无条件执行,如果你错了,也是你的错”。 7. 术语解释和引用

[1]清算:由于清算结算的概念在理论和实际应用上都有很多解释,本文主要采用《支付结算理论与实践》中国际版本的定义,并结合实际应用场景清算,为金融机构提供解决方案。 time,所以这部分被添加到定义中。

[2]资金头寸:头寸一词来源于股票交易。就银行而言,是指交易中涉及的现金、存款和证券。