周末读史 | 唐宋的“钱荒论”及其实质

编者注

《IMI金融观察报》每周末带您聆听著名专家解读中外金融发展与制度演变,在历史之中领略大金融的魅力!本文中,中国人民大学金融学院教授何平介绍了卢植、韩宇、杨玉玲、袁震、李觏、张方平对钱荒的成因分析及治理措施还有唐宋时期的叶氏,从需求和供给的角度来看。从两个方面考察钱荒的原因,从三个方面探讨唐宋时期处理钱荒问题的方法。

经济活动中货币资金的短缺,俗称“钱荒”。传统中国唐宋时期,由于商品交易模式发生根本性变化,财政收入以铜币实现,出现了具有政策意义的“钱荒”现象。当时的人们根据自己的经验和认识,分析了荒谬的事实,提出了治理措施。他们的“货币短缺理论”及相关政策实践对于我们理解不同货币形态的性质、功能以及特定货币条件下的货币运行规则具有不可替代的意义,为丰富当今的货币理论提供了实质性思路。资源。

唐代货币充裕论:财政货币化与商品交易模式转型

唐代两税法之后,出现了我国传统时代首次影响政府政策的“钱荒”现象。这里我们以卢植、韩愈、杨玉龄、元稹为代表的论述,看看当时人们是如何认识和处理钱荒问题的。

德宗建中(公元780年)施行两税法时,每年征收铜钱石斛2050万多,米石斛400万多,用于对外供给。向首都提供资金950万余元、大米1600万余元。据说当时“物资重于金钱”,国库充盈。然而,到穆宗即位时,两税法已经实行了四十年。物资轻钱重,老百姓感到困扰,形成“货轻钱重,民穷而不能用”的局面。在各种形势演变过程中,当时参与政策制定和实施的政治家提出了自己的意见和对策,成为我们认识钱荒问题真相和本质的重要思想资源。

卢植(754—805)于贞元八年(792年)出任宰相,以直言不讳、勇于进谏而闻名。从反对两税法的立场出发,德宗贞元十年(794年),他提出“两税以布帛为主,不计钱数”的主张。这是唐代最早的具有政策意义的钱币讨论。关于短缺问题的讨论之一。他说:

“如今的两税……只是以所获得的利益和便利为标准,而不讨论提供的难度。征税不是为了财产,财产也不是为了征税。因此,价格可能会上涨。”买不到的东西可以加价,卖不到的东西可以减价,一切都增减,而且人民的唯一事业就是农耕和纺织,以及人力。数量有限,货品价格高没有永久性,而是计算税收,用钱来支付东西,这是用有限的财产来提供永久性的损失,如果支付的东西便宜,那么税收就会增加。增加,多了,人力就越来越少,国家往往不能同时使用。以前没听说过的法律……

东西的便宜来自于缺钱,缺钱就变得沉重。如果它们很重,就将它们抛开并分散以使其变轻;因为物品的价值取决于金钱的多少;物品的价值取决于金钱的多少。钱的多少,取决于官员的增减。当官员失去权威时,他就会转向其他人。人们不被允许铸造货币,但被命令纳税。这使得穷人破产,富人家里出现假钱。富人积累财富并窃取他们的权力。 ……”

卢植的核心思想体现在两个方面。首先,他从“把有限的产品转化为无限的损失”的理解出发,指出两部税法都是用钱来纳税。由于价格和币值的变化,“如果商品便宜,税收就会多出去,但不会提供更多的人力;如果商品贵,税收就会少,如果商品少,税收就会少。”小的话,国家就无法使用它们。”这种情况同时给“国家”和“人民”带来了问题。造成伤害。因为“实物”的数量是固定的,而用“铜币”来支付,是因为价格“无常”,有波动。在物价下跌的趋势下,必须用更多的实物兑换成货币来纳税。人民财产产量有限,无法应对。国家以货币形式获得财政收入,当物价上涨时,必然形成支出缺口。这就是货币税收在价格变化的两个方向上给“国家”和“人民”带来的麻烦。他主张回归原来的实物征税形式。其次,针对军需铜币缺乏的问题,他从货币数量论的角度出发。 “物的价值取决于钱的多少;钱的多少取决于官的增减”。他认为商品的价值是由铜币的数量决定的。取决于多少。铜钱的数量和钱币的供应,应由官方负责。如果靠钱来征税,想办法解决民间铜钱短缺的问题,那就是“官失”,即官员失职。这样,穷人被迫因税收而纳税,受到伤害,而富人则可能凭借自己的经济力量,窃取原本是国家调控经济手段的“轻重之力”。 ,即对商品与货币之间合理均衡关系的支配权。 。

宪宗元和七年(812年),著名政治家、文学家韩愈(768—824)复任国子博士时,曾在《钱重物物》一书中向皇帝进谏。物重于国”,其中他谈到了两税法带来的问题。黄钱提出了具有完整政策意义的财政货币对策建议。

“吾愚人,以为钱重于物,存之有四种法,其一,贡物土。……今使者从布地而来,租而租之。”出棉帛百货国时,将钱全部付清……第二天,就是堵住缺口,不让那些用铜的人出去。由于禁止使用器皿制作佛塔,佛像,或岩石。凡积聚铜数超过数斤,以之为钱者,禁五岭钱者,将受盗五岭银一块之刑。凡出岭,违令买卖者,皆闻吾灵老钱矣,此则财轻。五,投一千者,得五千者。而如果你拿到五千,你就可以赚很多钱了。四是济病,法将立……州县无钱,粮米布帛不重,故钱不足。 。官吏俸禄减旧三分之一,各铸钱,令新钱赐于等于五者。 。四法用之,钱要轻,粮布帛要重,民要平等。”

韩愈提出缓解钱荒的四种办法,实际上是从铜币的供给和需求(使用)两个方面入手。第一(征收实物税)和第四(减少官方俸禄中铜币的实际支付)从货币的需求和使用出发,通过减少铜币的范围和数量来减少需求的增加。第二项和第三项措施是为了保证铜币的充足供应。第二种方法是保证铜币的绝对库存充足。从铜币存量来看,铜币是不可以作为器物使用的,也不可以用于佛教用途。凡是积累铜材,将铜钱兑换成其他物品的,都会受到严厉的惩罚。防止铜钱流入武陵地区和武陵旧钱被运出。第三种方法充分体现了韩愈的货币名义论。他尝试改变铜币的面额,将一枚五铢钱改为五枚五铢钱,这样成本就比原来低了4/5。一枚硬币的成本可以铸造成相当于原来五枚硬币的价格。这完全违反了货币流通规律。他认为,如果四种方法结合起来使用,铜币就会贬值,米、布、丝绸的价格就会上涨,人民就会生活在物价稳定的环境中。

户部尚书杨玉龄(753-830)在回应穆宗奏疏(821-824)时,对唐代钱荒的原因进行了最全面、最透彻的论述。他说:

“……古时权力是自上而下,如今权力是自下而为;过去权力分散,如今权力藏于宫廷;过去权力广泛传播。”投为资用,如今却沦为浪费权势;昔日行于中原,如今泄露出去,还有卢景送他去边疆,皆是积蓄。商人贷款和河流枯竭又湖泊,钱怎能不重,货不轻呢? 昔日铅铁混杂于资清、太原、魏博,金银朱砂象牙混杂。现在岭南,用的是春货,所以现在的钱足以使天下的税、酒、盐的利润,献给使者的时候,都是钱。赐予布谷、粟,人所求而宽,则收内宫之积,收市上滞红丝。太阳越来越重,钱越来越轻。”

杨玉岭提出应对通货紧缩的解决办法,体现在三个方面。一是保证实物税收范围,减少铜币使用,给群众创造宽松的铜币使用环境。 “如果布帛、粮食、小米都失去了,人们就会比他们所要求的更宽大。”二是从绝对库存上保证铜币供应。 “山里投的人数仅限于边境地区的。”一方面增加了铜币的铸造量,另一方面又阻止了铜币的出境。三是改变铜币存入实物财富积累而不使用的局面,增加铜币流通数量。将政府金库中储存的钱币投入流通,以“消除政府内部的积蓄”;盘活市场领域积累的货币,“关闭停滞的市场”;禁止私人积累铜币并将其非货币化,“禁止私人积累”。

同一时期,唐代著名诗人、政治家元稹(779—831)在回复穆宗问询的《钱火力炼》中,提出了如何处理钱荒问题的见解。 。他认为,“老百姓的严重困难,不在于隐性征税,而在于无休无止的剥夺;钱物的重要,不在于议论不当,而在于法律法规不力”。总之,在元稹看来,唐朝近代钱币收紧的关键在于“法规失灵”,这与相关政策的实施效果有直接关系。

宋代钱荒论:纸币时代的国际环境与复合货币体系

宋代关于钱荒的讨论,本质上与唐代相似。但由于宋朝面临周边少数民族政权压力的国际形势和多货币使用的国内环境,表现出明显的独特性。我们仅以李觏、张方平、叶适为代表的论述来看待宋代的钱荒问题。

李觏(1009年—1059年),字泰伯,北宋南城(今江西省南城县)人。他是“庆历新政”的热心支持者,特别关注经济问题。他在其经济专题专着《富国方略》中,对北宋初期钱荒的原因及其对策做了北宋最早、最全面、系统的论述。他说:

“一般来说,钱多则物轻,物轻则物重;钱少则物重,物重则物轻。物重则物重”。物轻则滞,一重则利民。 综上所述,多者有其恒值,不可减。 ……但近年来,还是因为疲惫,世间难得……但怎么会被奸人卖呢?还有……如果你卖了一枚法币,或者铸造了四枚、五枚,市场上的人又换了,如果你用了两枚的话?或三,利息总是倍增,积了劣币而不用,则法无道理胜,国家亏钱,民得劣币,则劣币不胜。如果是为国家所用,那么这些钱就没有什么好处。黄家,比赛铜像,模具能化作灵巧,一动大厅里就挤满了人。震惊。若从官处取之,则有损冶炼。如果你想自己偷的话,不要浪费钱。 ,别再用了……至于蛮国,用船、车来偷我们的货物,我们绝对不能不管。 ”

李觏从“钱多则轻,轻则重;钱少则重,重则轻”的货币数量论出发。基于“国家的实际治理必须以财用为基础”的《国民经济学》立场,我认为钱还是多一些比较好,因为开支是恒定的,不能随意减少。

李觏认为,造成“钱荒”的原因是劣币泛滥,导致人们毁坏完好的铜币。同时,寺庙、道观中青铜造像、器皿的铸造,也是铜钱遭到破坏、铜钱铸造原料短缺的原因。 “国家亏了非法钱,老百姓得到了劣币。劣币不能为国家所用,所以钱受益就少了。”李觏用“劣币驱逐良币”的规律来解释为什么劣币泛滥导致钱荒。原因。因此,他坚决主张用“法币”,排除劣币,禁止寺庙、道观铸造铜像、铜器。同时,我们精心策划了防止铜币流出“蛮国”的对策。

张方平(1007年—1091年),字安道,号乐泉居士。仁宗、英宗、神宗、哲宗历朝为官。他长期担任分管财经的三司等要职,并从“钱禁”、“铜币外流”的角度提出了自己的钱荒理论。他在《论禁铜的法律问题》中指出:

“……在皇朝的故事里,监狱铸造的钱都被带进了皇宫,每年都将钱分给三司,流传到了世界各地。但是,自从太祖平江南以后,江、池、饶皆建炉鼓,每年以数百年之久,已快腐于其内,近年以来,公私皆足矣。各行各业一直缺钱。没办法买一般的商品,成千上万的商人都亏本换了粮帛来付钱,粮帛贱了,百姓都尴尬了,这叫钱荒。官库空虚,户户无房积蓄,不知道往日铸的钱去哪儿了……自熙宁七年,新旨颁布,旧规复矣。删除,并禁止金钱被删除。从这个边界,重型车辆驶出,船只满载而归。钱往外面出去,但每次只收税钱……加上自我限制,几年之内,中国的钱一天天消散,日积月累。外为夷所累,内为毁。犯法伤纪,祸害百姓,难以言喻。”

他从西宁七年王安石解铜对铸币的不同影响角度探讨了“钱荒”的成因。与王安石变法导致货币需求增加的格局相呼应,指出了影响“钱荒”的国内和国际两个因素。对内在于铜币的毁坏,对外在于铜币从陆路、海路涌入别国,即“重车出境,轮船满载而归”。

沈括的钱荒理论从“钱币流通速度”的独特视角探讨了宋代的“钱荒对策”。沈括(约1031年—1095年),宋仁宗进士,著名政治家、科学家,任第三使。针对宋神宗“公私钱都空”的询问,沈括详细阐述了“钱荒”问题的原因和对策。文件指出:

”上昌问:“公私钱财都是空的,浪费钱财到底是谁的错?”郭回答说:“浪费钱财的原因有八,不能挽回的原因只有二件事。”能省的理由有五,没有足够钱的病人。”一。

如今,绥番人年满12岁,绥番人以公私为代价,以藤蔓为代价服务。缺钱。这并不奇怪。又水火毁者,缺钱者,不知有多少。这是第二个无法挽救的案例。还。

……我说铜不能克制,钱用完了,不只是浪费。 ……我说钞票法要强,让老百姓不怀疑钞票,那么钞票就可以当货币了,轻看钱不等利。 ......现在如果让该亏钱的人亏钱,并且他被高估并被接受,出来的时候也是如此,那么币的路会更宽,钱的利润也更大会稍微分开。资金流动顺利。若从乡镇借十人,有十万,聚于一人之家,虽百岁,亦有十万。如果通过贸易转移的话,可以获利十万元。如果铺在十间房子里,就能盈利一百万元。不停地动,钱就无从谈起。 …… 诸夷皆仰慕中国铜钱…… 漏中国钱北者,不知其年。这些都是驱赶他们的方法。那些私下这样做的人应该首先被禁止。这可以救五个人。

何与黄之间有一个孤立的角落。每年运势的时候,京城的钱币其实都是塞下来的,每年都有几十万分钟。而那些在道民之间熔铁造币的人,还有40万分钟。每年都会在这三个州累积。领域。 ……凭借我停滞的积累,我可以获得战马、羊等有用的东西。我每年挣的小米价格都降了好几倍,一技之长就能赚到不少利润。每年送到中都的钱都要用券来支付,这样既省不了山里运输的功夫,又不经过岷山的铁耳朵就不会泄露到外界。这还不足以对任何人造成伤害。 ”

沈括根据政策是否可控、是否对社会经济造成损害,将“钱荒”的原因分为八种情况。第一类是不可控的。具体有两种情况。一是经济增长、人口自然增长和公私支出增加的必然表现,二是铜币的自然磨损。这两方面都是不以人们的主观意志为转移的,是政策无法改变的。这正是政策顺应潮流的目标。

第二类是政策能够有效改进和应当改进的内容,共有5种情况。一是禁铜引发的以钱为器物的卖钱行为,导致铜币存量减少,废币化。二是盐钞屡换造成的信用不良问题,影响了盐钞的补充货币作用,加大了铜币短缺的压力。三是金银不作为货币的现象,导致铜币作为单一货币的限制使用的矛盾更加突出。第四,像昌平仓库钱币堆积阻碍货币流通一样,要设法盘活现有铜币,提高“货币流通速度”,增加货币流通总量。五是贸易造成的货币外流流向塞北等地。这是因外部对铜币的需求而导致国内铜币绝对数量减少的因素,应严格禁止和消除。第三类是无害的,就是河湟地区,铜钱的丰富和铁钱的大量导致物价上涨。他主张允许地区进行贸易,以实现货币的“宣泄”,从而达到“一技多利”的目的。

与以往的钱荒理论相比,沈括的对策具有突出的创新特点。首先,提倡“盐钞”以填补铜钱的短缺,实现商品交易的思想是宋代的多货币形式,特别是信用意识的增强,以及纸币的使用。它是新形式货币解决实物货币局限性的社会环境的产物。宋代是纸币发明和使用的时代。货币流通呈现出多样化、复杂的格局。不仅有铜钱、铁钱等实物货币,还有交子、钱银、会子等纸币,还有盐钞等辅助货币。其次,他提出在货币中加入贵金属黄金、白银,以完成高价值、大宗商品贸易的功能,体现了随着经济发展和商业贸易规模的增加对新的高价值基准货币的要求。第三,他提出“以贸易移之,使人享十万利,布于十宅,利百万”的主张。提高货币流通速度以满足货币需求的思想在中国货币思想史上大放异彩。理论辉煌。

“钱荒论”的是非与货币形式的创新

钱荒的表现正如唐宪宗时期李敖所言。四十年前,两税初设时,一匹帛要四千文,一斗米要二十文。然而四十年后,一匹丝绸的价格不超过八百文。钱,一桶米才50块钱。铸币量收缩对生产的直接影响是产量萎缩和经济萧条。

如上所述,唐宋时期的钱荒是当时政策参与者心目中的问题。虽然各自根据自己的经验和观察提出了不同的分析和解决方案,但与当今经济学从货币供求角度讨论资金短缺问题大体相同。问题是一样的。时代变了,今天我们拥有比唐宋时期的人们更丰富、更多样化的观察样本,以及信用货币条件下经济活动的经验。我们可以有更多的参考坐标,从经济活动和货币形式与本质的角度来理解唐宋。货币政策实践的特质和缺陷。

接下来,我们结合历史事实来审视唐宋钱荒理论的社会经济状况和前景,探讨钱荒的原因和对策。从他们对钱荒的讨论来看,考虑问题的角度可以简单分为需求和供给两个方面。

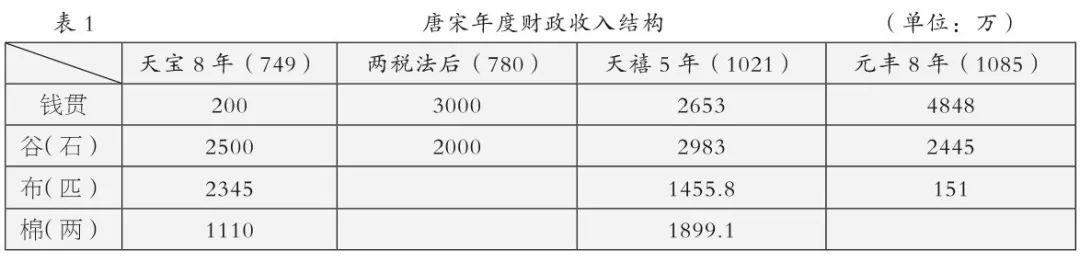

从需求端来看,主要有两个原因。首先,财政货币化,即以铜钱征税,是唐宋时期钱荒的主要原因。问题认识的契机主要体现在唐代780年和北宋1069年的两税法中。王安石变法,前述钱黄论经典文献大多是反对变法的奏疏,也佐证了这一点。我们不妨看看当时财政收入结构的变化。

可见税币使用量明显增加。事实上,元丰时期最高年收入超过6000万元。这些钱币一旦进入官方国库,在花掉之前,实际上相当于流通中的铜币相应减少。因此,唐宋时期的官员将铜钱的征税视为钱荒的首要原因。

需求方面的第二个原因是经济发展和大宗商品交易方式的变化。经济的发展体现在人口的增加上。前文沈括所说的“两不可救”之一,就是“今睢番人未满十岁,日用公私,以牺牲太阳为代价”。太阳,没有足够的钱来为当年的人民服务。”随着经济发展和人口增长,官方和私人货币的使用将不可避免地增加。这是一种不可阻挡的自然趋势。与此同时,中唐以来,中国进入了商品经济发展的第二个高峰时代。经济交易模式已从秦汉时期大商人盐铁交易的官方垄断模式转变为以茶米为主的民间交易。用户数量显着扩大,市场形态从城市市场转变为草镇,老百姓与市场相连。这种前所未有的局面,使唐宋时期面临着铜币稀缺的经济环境。

在铜硬币的供应侧,它反映在两个方面:绝对供应(减少铜硬币铸件)和相对供应(铜硬币从循环中退出并流出该国)。减少铸币资金。在唐朝的Kaiyuan时期,每年有70多个国内造型硬币,每年达到100万个。在天巴奥(752)的11年中,每年铸造的硬币总数为327,000个硬币,平均人均硬币为6个硬币。在江皇帝(806-820)统治期间,全国只有135,000个硬币,在泰恩(Taihe)的第8年(834),造成了少于100,000枚硬币。北方歌曲王朝铸造的铜币数量从Xianping的第三年的125万硬币增加到Xining年后期(1077)的373万枚硬币,在Yuanfeng时期(1080)达到了506万枚硬币的高峰。但是,由于“省级情况”,需要以折扣计算这些官方统计数据,在检查金钱短缺时,我们需要查看实际流通领域的相对库存。无论如何,作为实体货币形式,铜硬币的供应有限是其明显的缺陷。

从实际流通中官方铜硬币的相对供应的减少来看,以下方面是造成金钱短缺的主要原因。

(1)积累铜币,将大量铜币从循环中撤回,作为一种财富形式。在唐和歌曲王朝的经济繁荣期间,尤其是在Yuanfeng时期,当时最大的铜硬币在歌曲王朝中被铸造出来,金钱短缺变得更加严重。在王·安希(Wang Anshi)的改革正在进行的时期,张方峰(Zhang Fangping)谈到“公共和私人事务,缺乏钱”的情况,并造成了大量铜币。当时,富裕的人变得越来越多,他们将铜硬币ho积越多,甚至是物质资产。同时,在当时的传统工业和商业组织中,他们的生产储备基金也基于其自身的铜硬币积累,并且阻碍了铜硬币的营业额。铜硬币的私有ho积等于相应的铜币的取消货币化。上述金钱短缺理论的大多数作者指责富人“ ho积钱”。 Tang和Song Dynasties的政府采取了许多措施来限制累积的铜硬币的数量,而超过限制的人则必须在一个时间限制内购买。学者对这种“货币降水”现象进行了彻底的分析。在没有现代银行体系的唐和宋朝中,存在一种奇特的现象,即社会越繁荣,铜币的供应越大。同时,那里的富裕人士越多,他们拥有的铜硬币的私人积累就越多,而且金钱短缺就越严重。主要原因在于缺乏现代金融体系。社会中的盈余货币不能转换为资本并输入生产和流通,从而将货币的存储功能疏远到循环货币的消失中。

(2)将铜硬币销毁,因为用具,佛陀雕像和其他费用直接导致铜硬币的货币化。由于铜作为一种货币材料一直具有稳定的价值并受到人们的青睐,因此大多数情况下,铜硬币的名义价值低于货币的价值,而“将钱出售给餐具”的现象是重复。例如,李·杰(Li Jue)在温宗皇帝(皇帝)统治的第三年(838)指出,“附近的长江和华伊河(Huaihe River)的南部,有许多青铜色工资。那些追求市场利润的人可以出售几个货币,以销售几种货币。硬币和利润将是三到四次。在北部的宋代早期,李·古(Li Gou)提议坚决消除佛教部队对铜硬币的侵蚀,这反映了佛教寺庙与官方造币之间的一致游戏。在后来的周王朝晚期的武港和雪港摧毁了佛教和铸造的钱,这表明了两者之间的极端冲突。

(3)铜硬币的流出。实际上,这是一种普遍的现象,即邻国使用传统的中国铜币。但是,宋朝面临的国际环境非常特别。北部少数民族的铜币循环基本上依赖于宋朝的旧硬币。由于压制了北部的少数民族政权,宋朝在中国传统时代是一个关键的过渡时期,当时它主动扩大了海外。张方峰描述为“离开边界并返回满载的船只的重型车辆”所描述的铜硬币的流出。 Su Che描述了他在Yuanyou(1089)的四年级到狮子王国的任务中所看到的,他说:“我暗中看到北部边界没有硬币,公共和私人交易制成了王朝的铜硬币尽管禁止在边界的法律是深刻的,但好处并不强大。”尤其是在这个王朝中,尽管每次都会铸造数百万个硬币,但总会有资金短缺。盖伊(Gai)散布在四个野蛮人中。所有人都走私到中国。那些泄露给外国人的无用的外国物体是该国财富的支柱。”

这三个方面都阻止了唐和歌曲政府铸造和发行的铜硬币总量,以充分流通以服务经济活动。因此,唐和宋朝的金钱短缺是指循环中完整的铜硬币的相对短缺。

除上述因素外,唐和歌曲王朝的金钱短缺还受小栏货币铜币的特征的影响。小型货币货币只能为低级零星交易市场服务,不适合大价值交易和税款。它具有难以退出的特征。分布的铜硬币通常散布在人民中。正是这一点是,一旦在唐朝实施了所谓的税收货币化,铜币就无法实现。它不仅具有较小的面值和不足的供应,而且运输也很难,而且成本很高。这样,两税法只能倒退,以金钱为代价并以实物付款。在经济生活中,货币化的趋势是不可阻挡的,银牌的转移作用也出现了。直到明朝,当白银和金融确实是为了货币的主体时,税收货币化的基本条件才以货币形式达到。

面对金钱短缺,处理唐和歌曲王朝中金钱短缺的方法被分为三个层次。第一层是私营部门创建“选择金钱”和“短交换”的自律机制,以找到弥补铜币领域短缺的方法。换句话说,各个地区通过私下铸造不良硬币,使用不到一百个硬币并将其用作一百个硬币的钱进行了自助调整。

第二层是政府的措施,以确保供应和需求方面流通足够的官方铜币。在唐朝,采用了一系列政策:(1)奖励铜矿开采并增加铸造的硬币量; (2)严格禁止出售货币并使用铜作为器皿; (3)禁止积累资金并禁止钱离开该国; (4)政府支付了贿赂布,将硬币放进去,并鼓励人们使用丝绸作为交换媒介。但是,这些方法几乎没有影响。

最后,解决问题的解决方案只能在铜币之外找到。这是第三级,是信用证券和钞票(例如Feiqian)的诞生。在唐朝江宗皇帝统治期间,为了解决在南方购买茶时不从首都拿出铜币的问题,创建了“飞钱”作为货币订单。在Song Dynasty中,创建了盐钞票系统,现金钞票,现金现金官方证书和收入系统,以及诸如Ultimatums之类的证券,以及“轻巧”的替代方法,以弥补铜的短缺硬币和不适合运输的缺点。最后,最终发明了区域钞票“ jiaozi”和国家领导的钞票“ Huizi”。在唐和歌曲王朝中,“货币短缺”表现为官方铜币的短缺,最终引起了货币形式的创新。人类历史上的纸币时代终于到了。

关于作者

他是中国人民大学金融学院的教授,金融博士的教师,也是中国人民大学金融与税收研究所的高级研究员。从2003年到2017年,他担任党委员会副秘书和中华人民笔金融与金融学院副院长。教育部的“新世纪出色的人才支持计划”和北京杰出的教师。他的研究指示是货币和财务理论以及货币,财务和财政历史。

发表的专着:“清朝税收政策研究”,“无替代性:政府作为最终风险经理”的翻译,“货币体系的世界历史”等,并在经济学,金融领域发表了许多文章和经济史。

编辑Li Jinxuan

资料来源:“中国硬币”第6期,2019年

- 上一篇:C.再投资风险

- 下一篇:温特劳布-卡尔多内生货币理论