中国外汇交易中心大楼 寻觅往昔的岁月叙上海老底子事忆上海情戴兆辉

原创 戴兆辉 上海老底子

上海老底子每天呈送精彩文章一组

打开尘封的记忆,寻觅往昔的岁月

叙上海老底子事 忆上海老底子人

诉上海老底子情

明信片上谈外滩华俄道胜银行大楼

戴兆辉

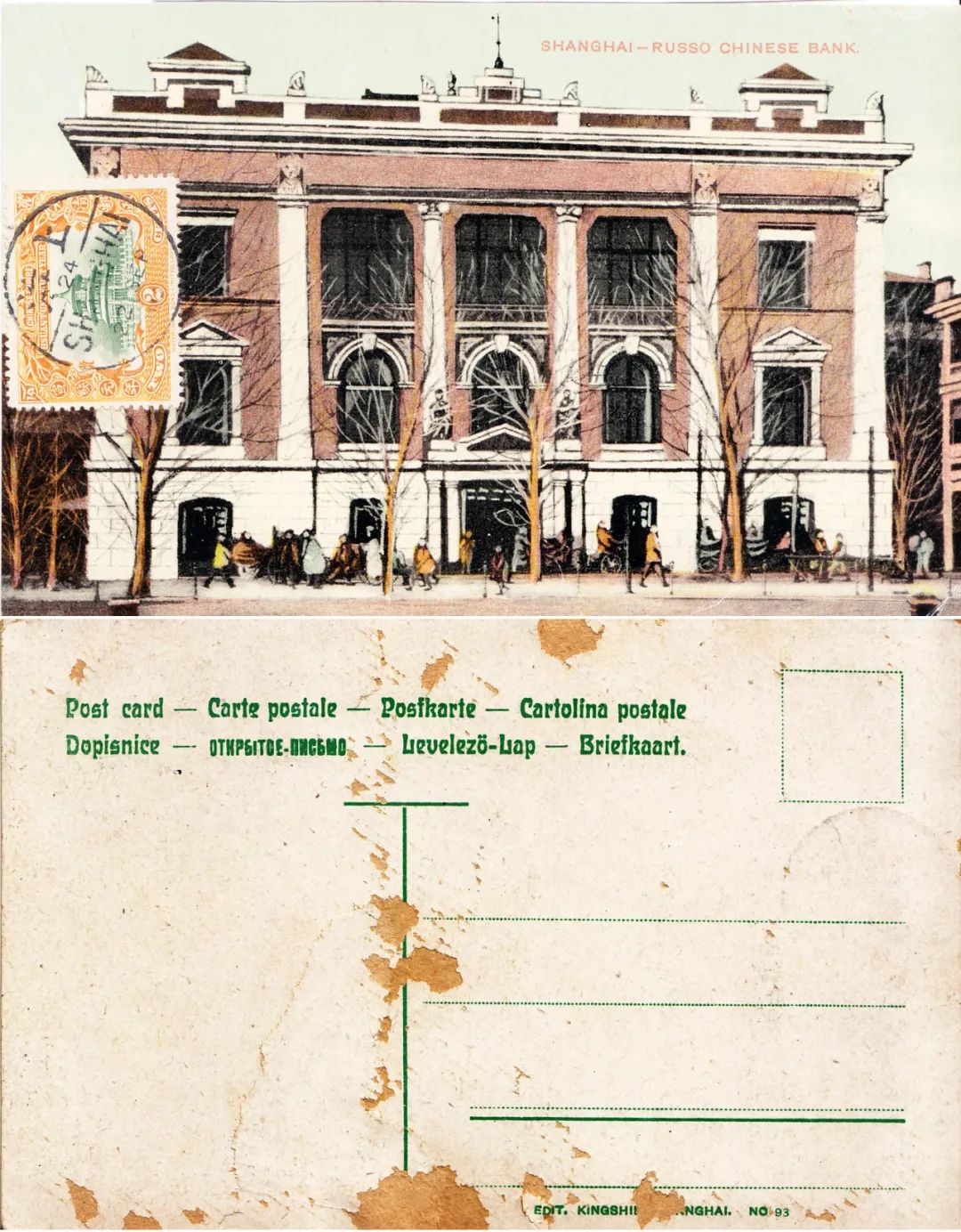

2018年国庆节早上,收到网上一位集邮同好吕先生发来的信息,告诉我“上海老郭”集邮群正在出售一枚外滩建筑的老明信片。我赶紧切换频道进入那群,发现这是一张贴有天坛图案宣统元年纪念邮票,并盖有1910年清代汉英半切圆形日戳的外滩华俄道胜银行大楼老明信片(图1),“上海”、“建筑”和“明信片”中国外汇交易中心大楼,此片集中了这三大我兴趣所在之要素,因此便及时小窗联系郭先生果断拿下。

图1 上海外滩华俄道胜银行大楼明信片

收到明信片后,看着上面的英文“SHANGHAI-RUSSO CHINESE BANK”,我迫不及待地想了解这幢大楼的前世今后。经过一番网上搜索、资料收集以及技术分析研究后,得到如下成果以飨读者。

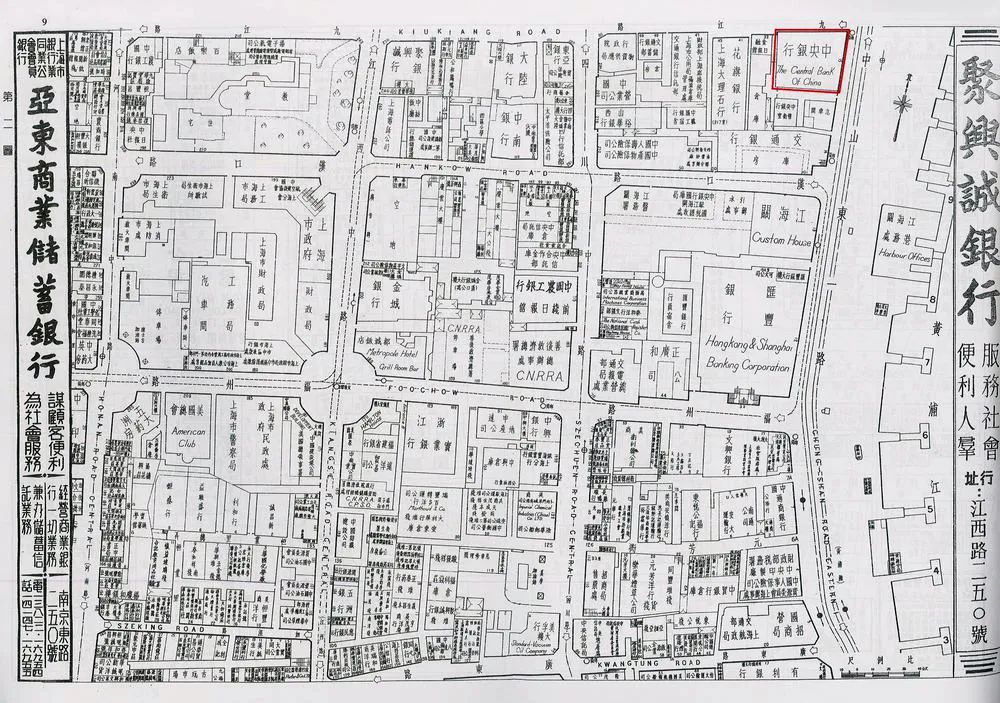

华俄道胜银行大楼就是今天的中国外汇交易中心本部大楼,位于上海中山东一路15号(图2),处在与九江路的转角位置,也叫外滩15号。

图2 中国外汇交易中心总部地图

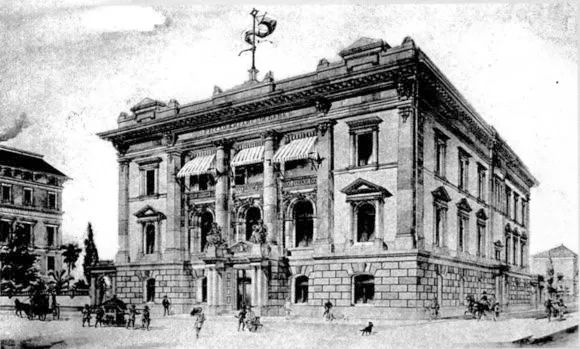

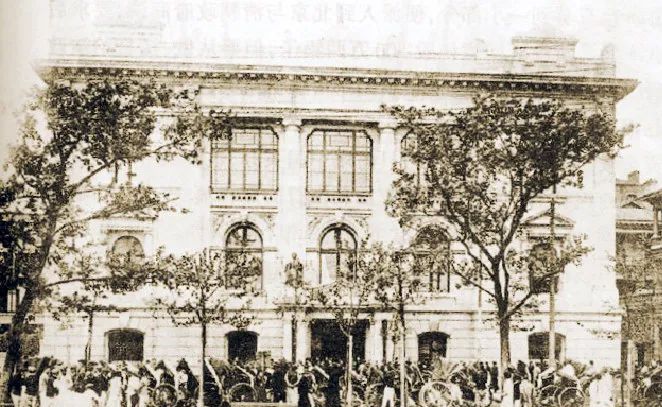

1896年2月13日,华俄道胜银行在上海开设分行。最初在外滩29号法兰西银行内,但面积较小。因此在1899年,该行购进外滩15号地块(土地面积1460平方米)。培高洋行德国建筑师海因里希·贝克(Heinrich Becker)的方案在设计竞赛后中标(图3),三层楼的大楼由项茂记营造厂负责施工,并于1902年竣工(图4),建成时的建筑面积为5018平方米。

图3 方案效果图

图4 建成后实景图

1926年华俄道胜银行巴黎总行因外汇投机失败而清理,在华各地分行也随之倒闭。其后新成立的中央银行购下此处,1928年11月1日,此楼成了中央银行的所在地(图5)。1938年委托怀德建筑师监工,进行了大修,由此建筑面积增至5,741平方米。

图5 1947年中央银行所在地地图

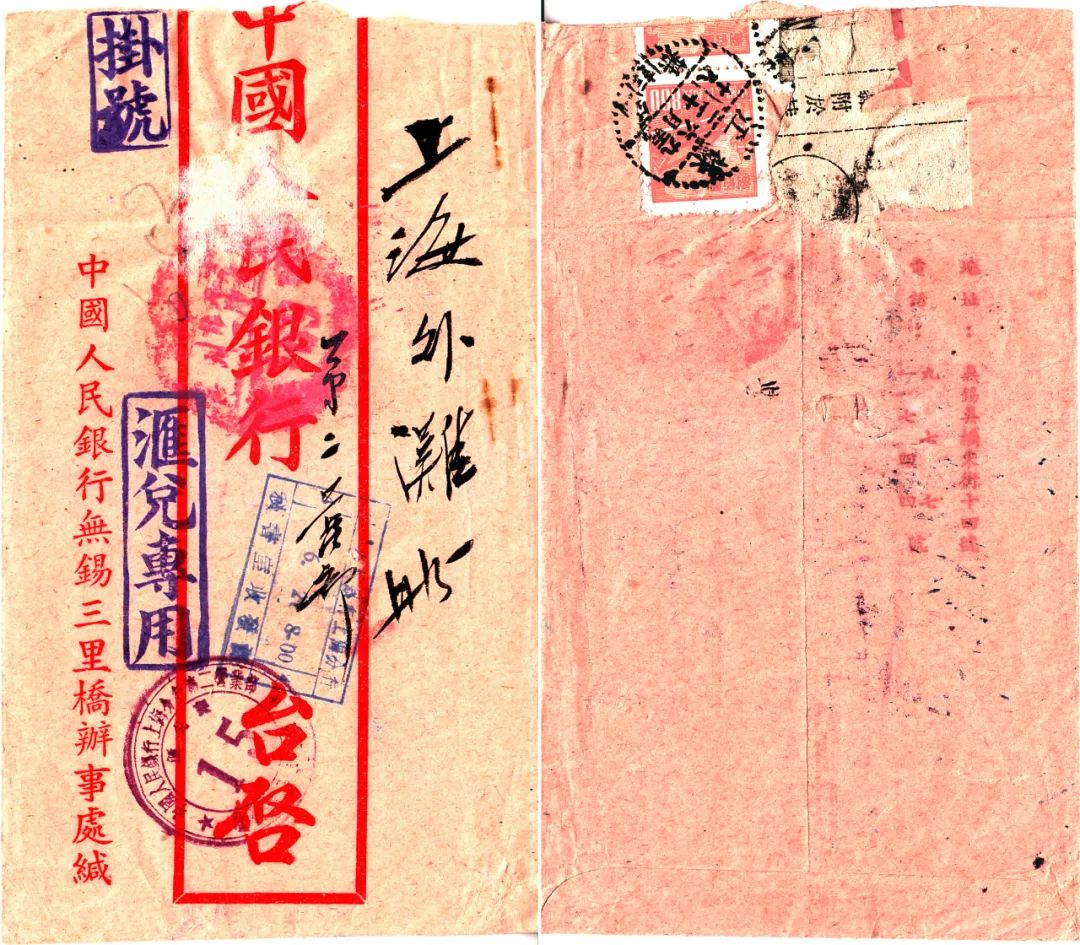

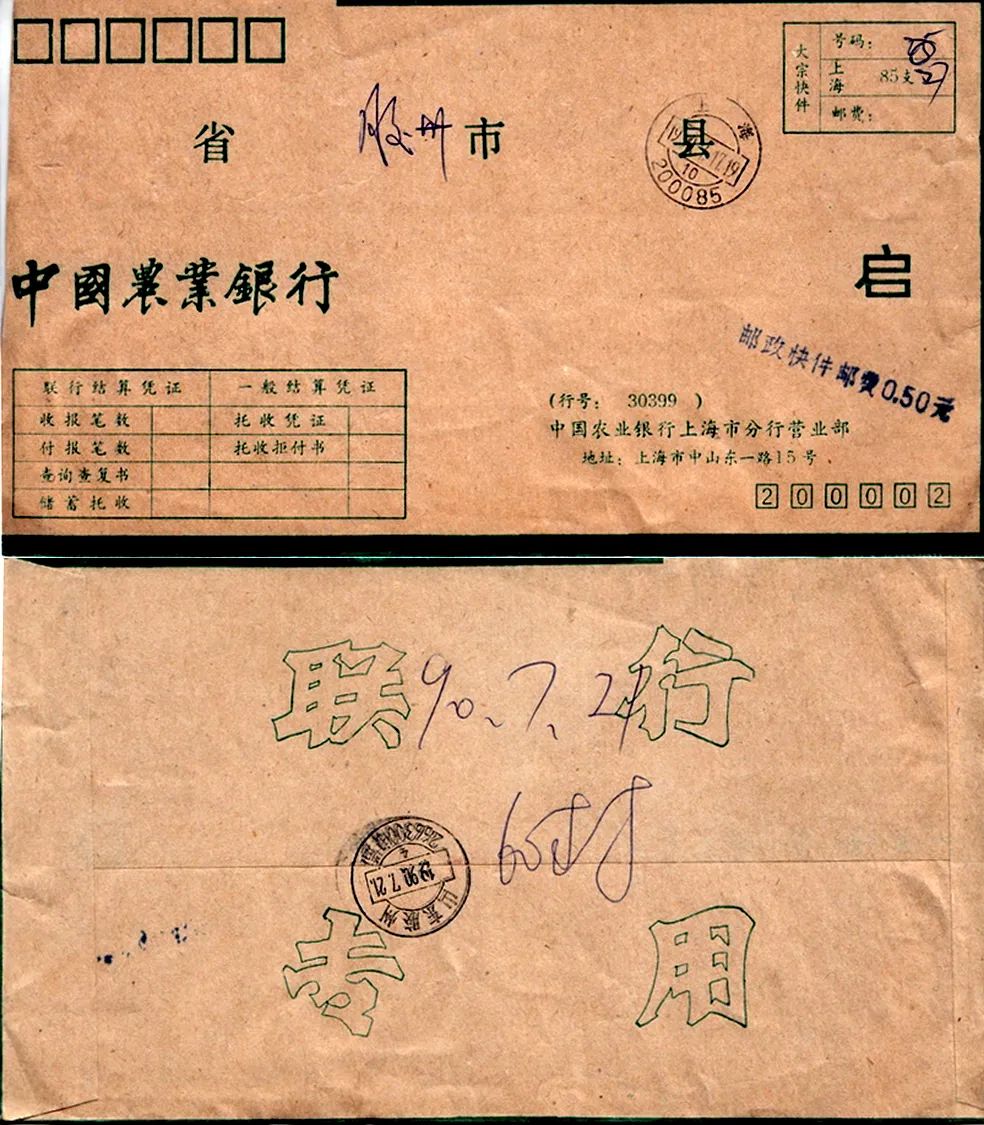

上海解放后,此大楼曾是上海民主党派集中办公地方,以后又有多家机构租用过。20世纪80年代上海航天局将其作为办公场所。网上的资料也仅限于以上这些,不过根据笔者所收集的实寄封来看,50年代的中国人民银行上海分行第二营业部(图6)和90年代的中国农业银行上海市分行营业部(图7)也曾入驻过此楼。其他还有在此处办公过的机构,还留待以后有实物资料来补充了。

图6 中国人民银行无锡三里桥办事处寄上海外滩15#中国人民银行上海分行第二营业部 挂号封

图7中国农业银行上海市分行营业部 联行专用信封

1994年,在欲取代各地各自为政的外汇调剂中心大背景下,一个统一的全国性的中国外汇交易中心呼之欲出。通过一番寻址及数次协商,最终与上海航天局签订了房屋转让协议,中国外汇交易中心总部进驻此楼,成为了第一家通过置换进入外滩的金融机构。(图8和图9)

图8 从东南角看

图9 从东北角看

华俄道胜银行虽早已没入故纸堆,然其留下的经典建筑却矗立至今。这是一幢3层楼(局部5层)的砖石钢筋混凝土混合结构的建筑。此种结构形式大约在19世纪末、20世纪初在上海开始出现,华俄道胜银行是其先例。这种结构以稳厚的砖墙承重,楼层结构用工字钢密肋,中间填充混凝土,窗口为轻质砖拱券。钢结构在当时仅使用于较讲究的建筑之中。建筑基础部分未采用桩基础,而是采用了砂垫层地基和筏板基础,此做法在当时的中国尚属首例。

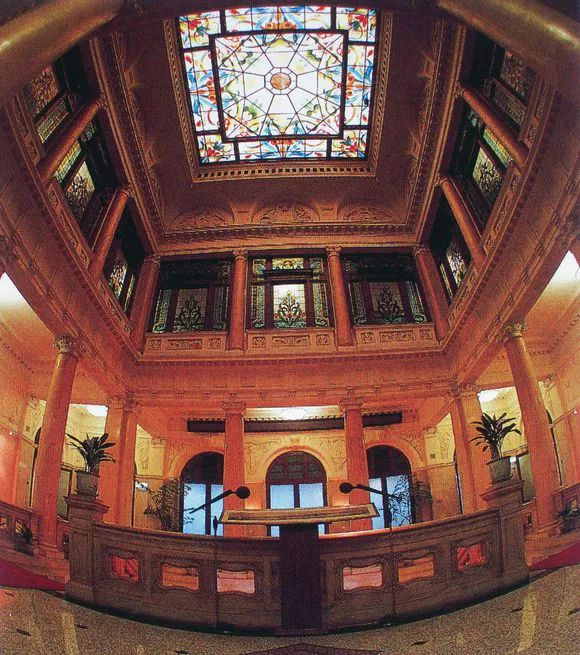

此大楼装饰精致,以正门为中轴线形成对称结构,外墙底层用苏州花岗石砌筑勒脚,白色釉面砖与花岗石镶嵌,色调和谐。外墙镶贴釉面砖,当时在上海也是绝无仅有的。底层有4个券窗,大门为雕花铁门(图10)。底层的中央大厅高达三层,以彩绘玻璃天棚覆盖,二、三层处四周有精致典雅的彩绘玻璃回廊(图11)。大厅内有对称式白色大理石扶梯通向二楼。楼上各层门窗地板均为柳桉木。二楼内壁也有精美的人物浮雕。大楼虽仅高三层,却配有电梯中国外汇交易中心大楼,是上海最早配置电梯的建筑之一。

图10 雕花铁门

图11 顶棚和回廊

从立面风格上研究,外观呈晚期意大利文艺复兴式的复古建筑风格,外加局部的新古典主义特征(图12)。下面我们来具体分析一下。

图12 中国外汇交易中心总部正立面

对称立面、建筑物各部分清楚的排序、三层明确划分,这些均为文艺复兴的标志性特征。而仿照古罗马的向外伸展飞檐线以及薄墙面上人脸浮雕(图13),又是其另外的重要特征。

图13 仿照古罗马的飞檐线和人脸浮雕

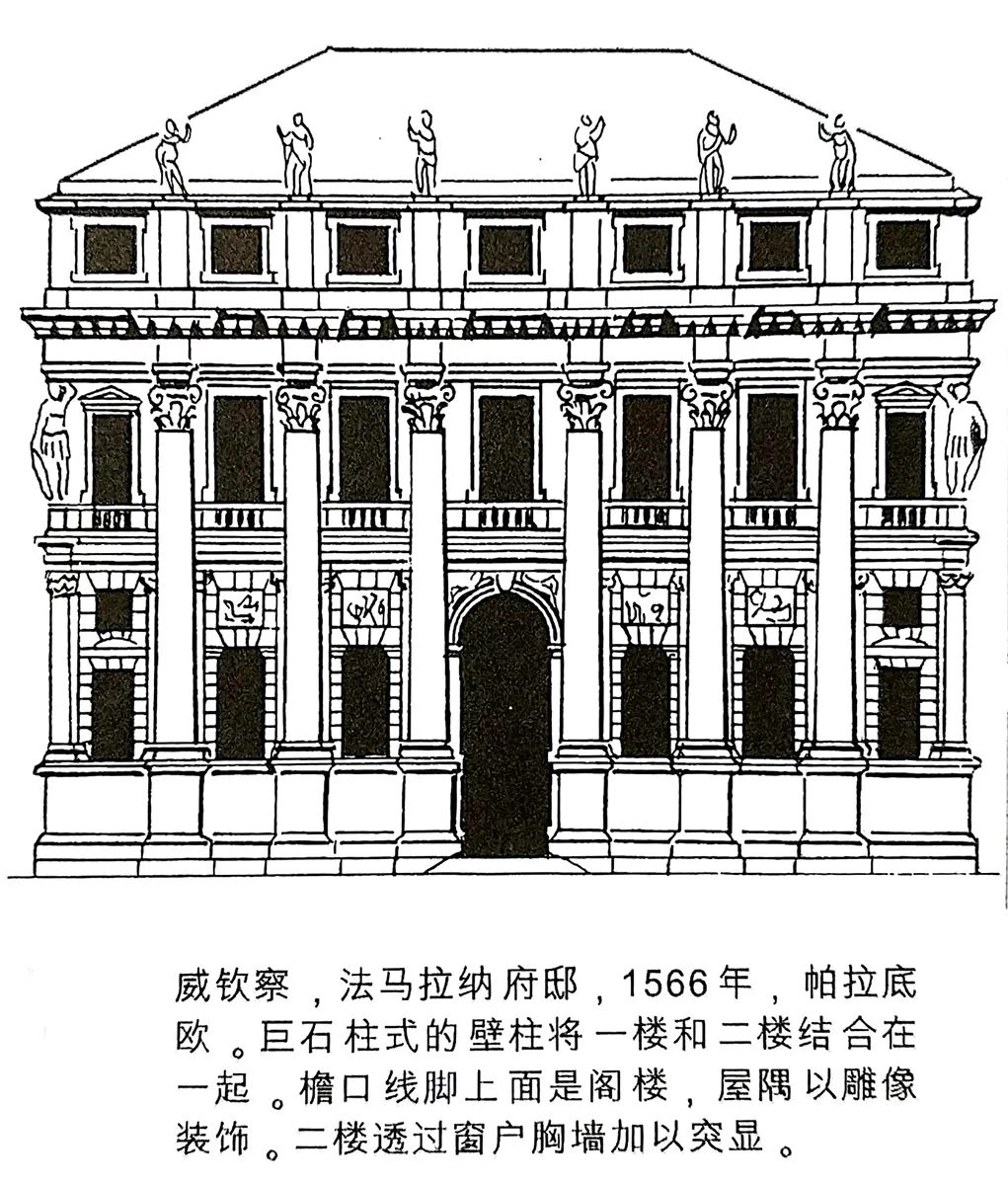

在16世纪时,文艺复兴由意大利南方向北方发展,演变成晚期风格,在威钦察(现译为维琴察)的法马拉纳府邸(图14)中,立面的柱子不再是装饰壁柱而是全柱,且壁柱将一楼和二楼结合在一起。

图14 威钦察(维琴察) 法马拉纳府邸

同样原理,华俄道胜银行大楼立面也具有上述特征,爱奥尼克全柱贯穿了二楼和三楼两层,因此也属于文艺复兴晚期风格(图15)。

图15 壁柱全柱贯穿两层

在文艺复兴风格的基础上,局部还具有巴洛克向新古典主义过渡阶段的特征,如大门两侧的塔司干双柱以及顶部山花(图16)。

图16 大门双柱和山花

另外还有很多的细部特点,如二层中间有三个券窗,两旁的券窗外还带有爱奥尼克柱和山花的外饰(图17),三层各窗上均有装饰性的人像浮雕(图18和图19)。

图17 券窗外爱奥尼克柱和山花外饰

图18 券窗和人像雕塑