五年多次“破7”,人民币兑美元汇率纠结于某个点位

时光如白驹过隙,距2015年“8·11”汇改已经过去五年。五年来,人民币汇率告别了单边贬值或升值,逐渐进入双向波动。而人民币兑美元汇率也不再纠结于某个点位。历史性破7后,汇率的波动可能性更大,升贬更加莫测,但当人们适应并接受了这种波动常态,以“汇用不炒”的原则,理性用汇和管控风险时,人民币汇率水平也将更具弹性、市场化,整个汇率市场也必然趋向成熟。

五年多次“破7”

2015年8月11日上午9:25,央行在官网上发布了一则《中国人民银行关于完善人民币兑美元汇率中间价报价的声明》。这则声明只有短短120余字,但却在外汇及金融市场上引起极大轰动。

央行方面称,为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性,中国人民银行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价。自2015年8月11日起,做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

“8·11”汇改之前,很多人预期当年年内的人民币兑美元汇率可能贬值2%或者3%,但汇改消息本身刺激了贬值预期。汇改当天,人民币汇率开盘后迅速贬值,很快便逼近2%的每日下限。

2015年8月11日,外汇市场开盘报出人民币兑美元中间价较上日突然调降了1136点,6.2298元兑1美元,而在此前的三个月里,中间价每天仅稍微波动几个点到几十个点。如此超出以往的波动量级令市场震惊,有银行研究人士甚至直呼“这肯定是搞错了!”

随后人们才反应过来,汇改已至。但市场似乎并没有为此做好准备,接下来一段时间里汇率出现震荡下调,贬值压力骤增。

央行数据显示,2015年末,人民币兑美元汇率中间价为6.4936元,比 2014 年末贬值3746个基点,贬值幅度为5.77%。CFETS人民币汇率指数为 100.94,较2014年末升值0.94%。

进入2016年,人民币兑美元汇率持续走贬,离破7仅一步之遥。2016年末,人民币兑美元汇率中间价为6.9370元,比2015年末贬值4434个基点,贬值幅度为6.39%。同期CFETS人民币汇率指数为94.83,全年下行6.05%。

其实2016年年底,看空人民币的情绪便空前高涨,市场热议2017年大概率破7。但出人意料的是,2017年,人民币汇率不仅没有破7,反而累计升值6.2%,一举扭转了“8·11”汇改以来人民币汇率持续下跌的状况,打击了境内外做空人民币的势力,促使外汇供求状况明显好转。

央行数据显示,2017 年末,人民币兑美元汇率中间价为 6.5342 元,比上年末升值 6.16%。2017年末,中国外汇交易中心发布的CFETS人民币汇率指数为94.85,全年上涨0.02%。业界分析,这次汇率实现企稳回升主要是美元指数贬值、国内外汇政策干预及中国经济韧性强等多因素所致。

不过,短暂升值后,2018年人民币兑美元汇率再次由升入贬,多次逼近7但遇7不过,有惊无险。2018年末,人民币兑美元汇率中间价为6.8632元,比上年末贬值4.8%;中间价最高为 6.2764 元,最低为6.9670元。

直到汇改四年后,2019年8月5日,人民币兑美元在岸和离岸汇率终于相继破7,当天上午9点16分,离岸人民币兑美元一举达到7.0315,随后在9点40分左右突破7.1。此后,在岸人民币兑美元开盘后迅速破7。8月8日,人民币兑美元中间价破7,开盘报7.0039。

长期以来,人们心里都有一根“不能破7”的防线,认为破7危害性极大,带来钱袋子缩水、资产贬值等负面影响,但或许是因为市场对破7与否早已讨论甚多,当破7真的来临时,市场反应却很淡定,境内外市场很快就消化吸收了破7冲击波。人民币汇率也并未出现“一泻千里”,而是在开始围绕7上下波动。

事实上,人民币汇率破7不只是人民币贬值,更是打开了汇率可上可下的空间,汇率市场化程度提升。正如央行有关负责人所言,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。

退出常态化干预

“8·11”汇改以来,人民币汇率经历了多次惊险时刻。而破7也打破了一个心理关口,使人民币汇率从单边升降转为双向波动。这也再次验证了一句话:“人民币汇率改革2016年12月外汇牌价,机制比水平更重要”。

回顾来看,“8·11”汇改的主要动作是改革人民币兑美元中间价定价机制,在此之前,人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大,市场化程度不高。汇改这5年,央行多次出手调控干预,震慑空头,可谓“操碎了心”。

汇改之初,人民币汇率波动巨大,央行紧急采取一系列措施稳定汇率,并对中间价形成机制多次微调。

汇改后前2年,人民币兑美元汇率持续下跌,资本外流和外汇储备下降压力大增。业界直言,此时人民币汇率面临两大挑战:一个是市场透明度问题,即人民币汇率为何贬值;另一个是政策公信力问题,即保持汇率稳定政策如何取信于民。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明认为,“8·11”汇改后,央行基本上执行了类似“爬行盯住”的汇率政策。通过大力干预外汇市场,力图把汇率贬值按回“潘多拉的盒子”。央行并不想无休止地干预外汇市场,但初期一旦央行停止或减少干预,汇率便会马上下跌。

为了扭转这种局面2016年12月外汇牌价,2015年12月,央行公布了确定汇率中间价时所参考的三个货币篮子:即CFETS 中国外汇交易中心人民币汇率指数、BIS (国际清算银行)货币篮子和 SDR (特别提款权)货币篮子的人民币汇率指数,通过三个指数的升贬变化来反映更加客观、真实的汇率水平。

2016年2月,央行进一步明确,做市商的报价要参考前日的收盘价加上24小时之内篮子汇率的变化,逐步形成“收盘价+一篮子货币汇率变化”的中间价定价机制。2016年年底,人民币汇率重新趋于稳定。

进入2017年,央行启用了“逆周期因子”,将中间价报价模型调整为“收盘价+篮子货币汇率变化+逆周期因子”,以更好反映宏观经济基本面变化,以及对冲外汇市场的顺周期波动。中银证券全球首席经济学家、国家外汇管理局国际收支司原司长管涛坦言:“若没有逆周期因子调节,人民币汇率将会继续弱势。”这一年,人民币兑美元汇率小幅抬升,外汇储备新增1294亿美元并重新站稳3万亿美元,市场情绪好转。

2018年,央行宣布已经基本退出对外汇市场的常态化干预,但“前日收盘价+24小时篮子货币稳定”的汇率中间价定价机制依然延续。

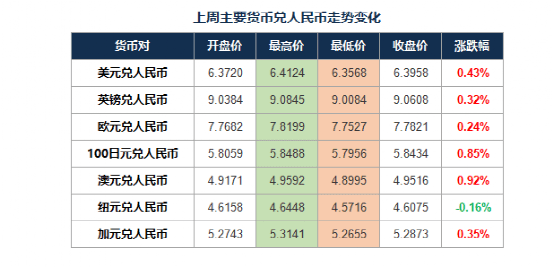

今年受新冠肺炎疫情影响,人民币汇率中断了去年底以来的升值行情,双向波动明显。管涛表示,人民币汇率先是在2月中下旬跌破7;接着3月初,因本土疫情传播得到控制、海外疫情加速蔓延,人民币汇率又升回7以内。再到3月中下旬,受疫情蔓延和油市崩盘影响,美股十天四次熔断,市场恐慌性抛售一切可变现资产,美元指数飙升,人民币汇率再度跌破7。尤其是7月底以来,日间人民币汇率就受消息面影响,呈现围绕7大开大合、大幅波动的走势。不过,在疫情得到控制、经济率先复苏等基本面因素支撑下,目前人民币汇率已升破去年底的水平。

可以看到,目前人民币汇率以市场供求为基础,围绕7上下波动,在合理均衡水平上保持基本稳定。三指数有贬有升:截至今年6月末,中国外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数报92.05,较上年末升值0.72%;参考特别提款权(SDR)货币篮子的人民币汇率指数报 90.78,较上年末贬值1.12%。根据BIS (国际清算银行)的计算,截至6月末,人民币名义和实际有效汇率较上年末分别升值0.50%和贬值0.43%。

中间价方面,截至今年6月末,人民币兑美元汇率中间价为 7.0795 元,较上年末贬值 1.46%,而拉长周期来看,2005年人民币汇率形成机制改革以来累计升值16.91%。

加速人民币国际化

客观上来看,在“8·11”汇改之前,由于人民币汇率单边上涨,导致大量热钱涌入国内,由于中国实施部分资本管制,人民币供应量不断增大,进一步加剧了国内资产价格的上涨,甚至会吸引更多外资进入买入资产,部分资金更是不断流入产能过剩行业,“蒜你狠”“姜你军”“豆你玩”等一系列农产品暴涨暴跌的现象不断出现,很明显地影响了中国经济稳定增长。

“8·11”汇改加速人民币汇率更加趋向市场实际水平,热钱流入大幅减少,2016年M2余额增加量比2015年下降接近30%。货币量供应的减少,有力抑制了资产价格的上涨,加快了“三去一降一补”的进程。

“8·11”汇改后,无论贸易顺差还是热钱流入都开始呈现下降趋势,相对应的人民币发行量也有所减少,人民币发行机制改革势在必行。央行在基础货币投放机制方面进行了多方面创新,并创设了MLF、SLF等货币工具,操作也日益常态化。

汇改提升了我国对外汇率浮动的自由度,也减轻了境内外资本流动的束缚,使得人民币在岸市场能够更加快速有效地反映人民币的国际供需情况,减少不同资本市场之间的汇差,压缩套汇空间,有助于基于真实贸易或投资背景的跨境人民币业务的开展,提升人民币的国际化程度。

在2015年9月,我国出台了合格境内个人投资者计划(QDII2),允许个人直接投资包括海外房产以内的海外金融资产,对我国资本项目的开放起到了进一步的推动作用。2015年12月25日,亚洲基础设施投资银行正式成立,其成立宗旨是促进亚洲区域建设的互联互通和经济一体化进程,并加强中国与其他亚洲国家和地区的合作。“16+1”金融控股公司于2016年11月5日在拉脱维亚正式宣告成立,是由中东欧16个国家与中国共同组建。中国不断加大国际金融机构的参与力度,增加中国在国际上的金融话语权,也大大促进了人民币的国际化程度。

“8·11”汇改以来,跨境资本的流动性不断提高,外资持续流入。2015年12月,人民币纳入SDR货币篮子,多国央行开始将人民币资产作为外汇的重要储备之一,人民币国际配置需求明显增加。2017年7月,“债券通”的“北向”通道正式开通,我国债券市场对外开放程度进一步扩大。2019年,中国加速融入全球资本市场,MSCI于2019年3月宣布决定将A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%扩容至10%;同年4月中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数,6月沪伦通在伦敦证交所正式开通,9月QFII/RQFII投资额度限制取消,国内外资本市场的一系列举措均标志着我国金融开放步伐的持续加快。

新金融记者 韩启 马樱健