碳中和 2050年中国非化石能源发电将占总发电量90%以上

● 电力部门

中国的能源禀赋通常以煤多、油少、气少为特点。目前,电力供应结构仍以燃煤发电为主,导致电力行业碳排放量高。预计在碳中和目标下,到2050年,中国非化石能源发电将占总发电量的90%以上,燃煤发电比例将降至5%以下。可以看出,电力行业在实现碳达峰和碳中和目标方面面临巨大挑战。

● 建筑领域

最大的碳排放源是建筑用电和用热产生的间接碳排放,目前约占中国总碳排放量的17%。因此,建筑节能减排是建筑领域实现碳达峰和碳中和的首要任务。建筑领域的另一个主要碳排放源是施工作业期间的直接碳排放,包括烹饪、生活热水、燃煤供暖和其他活动造成的碳排放。

● 工业生产领域

工业领域近一半的碳排放来自水泥、钢铁、合成氨、化工等行业的生产,主要包括三个方面:一是来自原材料生产过程,如石灰石作为水泥生产的原料和合成氨过程中使用的天然气;第二碳中和,工业生产中高温加热产生的燃料燃烧,如高炉炼铁使用的燃料;第三,它来自用于生产中间产品和低温加热的化石燃料。

● 交通领域

随着交通运输业的快速发展,中国交通运输领域的碳排放量持续上升。其中,公路运输产生的碳排放占我国交通领域碳排放总量的82%,是实现交通领域碳高峰和碳中和的重点。与公路运输相比,航空、船舶和铁路运输产生的碳排放更少,但实现减排面临更大的技术挑战。

● 农业领域

农业中的碳排放主要来自食品系统,包括生产过程和后农业系统,包括加工和分配。据估计,整个食品工业排放的温室气体约占全球排放量的26%。减少农业碳排放可能是实现碳达峰和碳中和的最大挑战之一。

碳峰值和碳中和五个关键领域的技术研发和应用前景

科技创新是实现经济社会发展和目标的关键碳达峰和碳中和同时发生。碳达峰和碳中和的实现依赖于一个系统而复杂的技术体系,需要全方位的科技支撑。目前,相关关键领域的许多技术还不成熟,需要加强科学研究,加快提高科技支撑能力,这也为创新和风险投资提供了重要机遇。碳达峰、碳中和的五个关键区域

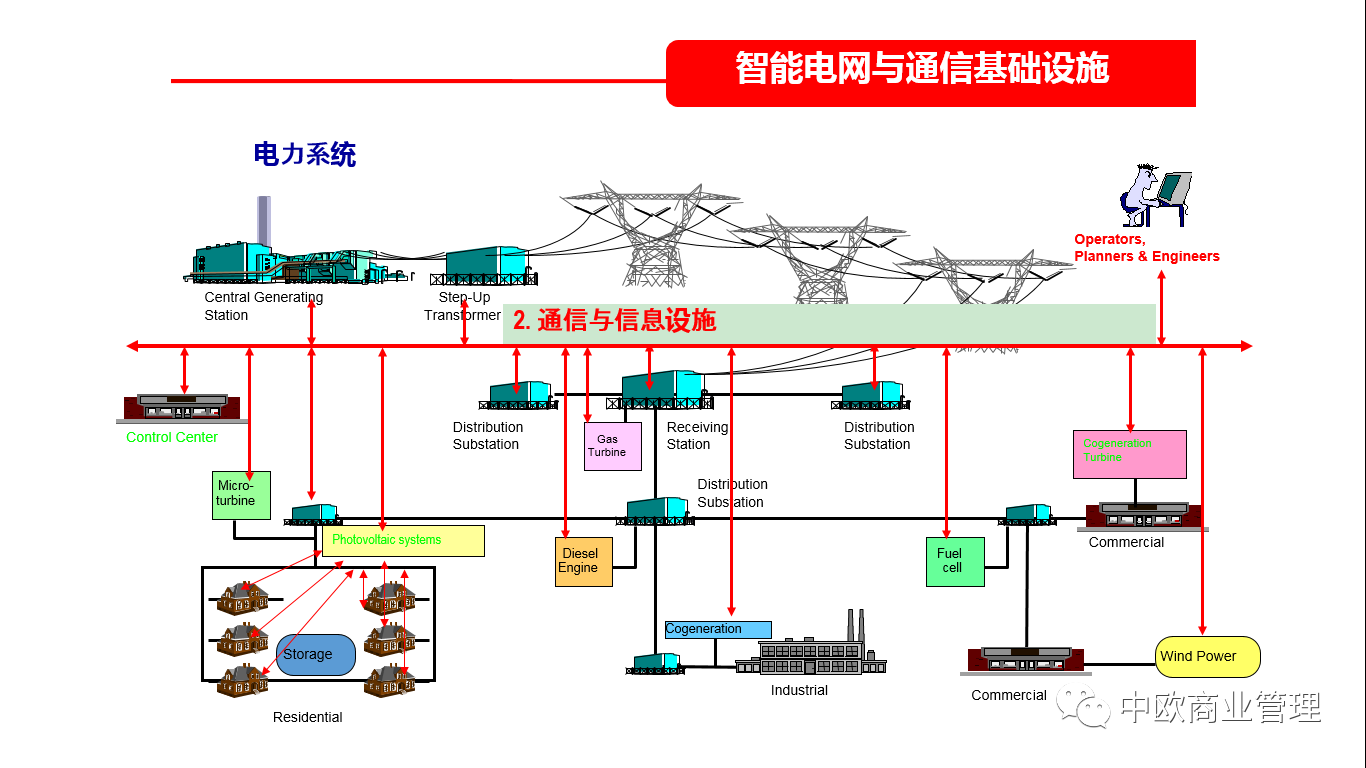

● 电力结构的清洁转型是碳中和的基础。电气化是碳中和的核心,电力的绿色转型是碳中和的基础。作为中国最大的碳排放源,为了实现碳高峰和碳中和的目标,必须加快电力结构的清洁转型,发展水电、光伏发电、核电等可再生能源发电,特别是风力发电,这将成为未来可再生能源发电的主要增长动力。预计到2040年,全球光伏发电和风力发电占总发电量的比例将从目前的7%上升到24%。光伏发电和风力发电的全产业链创新和成本降低是未来新能源发电快速增长的重要驱动力。然而,目前光伏发电和风力发电在供需平衡和电力系统协调方面还存在许多技术问题。要围绕以下技术,加快技术进步,加强科技支撑。具体技术包括海上风能、波浪能、潮流能等海洋能源综合利用、新型高效太阳能电池、太阳能光伏光热高效综合利用、绿色氢、高效能、可再生能源等全产业链关键技术,传统能源清洁低碳利用、智能电网、先进储能、综合能源系统等。

● 建筑脱碳的关键是促进建筑零能耗,在建筑业实现碳中和的举措中,首要任务是对建筑进行节能改造。但目前,相关建筑的技术经济性有待进一步提高,库存仍难以更换。通过技术进步改善转型经济是建筑业存量置换的关键。此外,推广零碳建筑还需要协调多种能源,提供系统解决方案。总的来说,建筑脱碳领域需要重点关注的技术包括低碳建材、建筑“气电”、智能建筑、建筑全过程智能设计与控制、建筑光存储的直接灵活集成等,建筑智能微电网、低碳/零碳建筑智能集成等。

● 工业领域的深度脱碳需要原料的替代和生产方式的转变。目前,工业领域主要通过优化生产工艺实现节能减排。深度脱碳还需要进一步实现燃料的替代、生产方式的转变和新材料的替代。例如,现阶段钢铁行业碳排放强度的下降主要来自废钢生产和能源效率的提高。然而,随着技术的进步,炼钢效率和再利用率已接近技术极限。进一步脱碳需要从根本上改变生产方式,实现新的技术突破。例如,可以用氢气或生物能代替煤炭作为高炉炼钢的还原剂,生产能源供应过程可以电气化。水泥生产脱碳首先需要实现燃料零碳排放,如用绿色氢气和生物质燃料替代传统化石燃料。一般而言,碳达峰和碳中和工业领域需要重点关注的技术包括富氢气体冶炼、钢渣高价值回收、工业废物、生物质精炼、合成化学品、可再生能源化学、非化石材料、,基于合成生物学、工业无机固体废物回收利用等的绿色工业化制造。

● 交通领域的脱碳重点是电气化和新能源随着电动汽车技术的发展,成本持续下降,公路交通电气化已成为交通领域最成熟的碳减排方式。随着充电桩基础设施建设的推进和电池技术的不断进步,充电范围不断扩大,充电效率不断提高。电动客车的使用场景将继续扩大,公路运输领域将逐步实现电气化和脱碳。与公路、航空和船舶运输相比,铁路运输通常更高效、低碳,更容易实现电气化。然而,目前交通领域的脱碳仍面临着商品化量产电气化技术尚不成熟的问题。此外,在现阶段,氢能、生物质燃料和液氨等新型零碳燃料在交通领域的应用并不经济,实现碳中和的最佳途径有待进一步探索。基于上述背景,交通领域脱碳的关键技术包括高性能电动汽车、氢燃料电池汽车、重型车辆电气化、大运量轨道交通、绿色船舶、交通自适应能源系统、无人驾驶、智能交通系统、,交通基础设施低碳建设与运维、现有交通枢纽设施节能减排改造、太阳能道路等。

● 农业减排需要加快新技术的替代。目前,中国农业的减排至少还面临人均蛋白质供应将继续上升、化肥替代技术尚不成熟、人造肉口感和价格瓶颈等问题,需要在技术支撑上进一步加大力度。从蛋白质生产来看,据测算,平均每生产100克蛋白质,牛肉将带来50千克温室气体排放碳中和,而豌豆只产生0.4千克温室气体。因此,植物蛋白替代肉类和奶制品是有效降低畜牧业碳排放的举措之一。此外,在农业生产中采用一些高技术含量的工艺和技术,在提高单产的同时减少肥料和农药使用,也是农业减碳的主要方式。总体来看,农业领域减排需重点关注的技术主要包括农业生物质制备高品质汽柴油和高值化学品,新型高效农业生物质土壤固碳技术,控氨降碳高值资源化利用,垃圾智能深度分类和高效精细利用,生活污水资源化利用,智能化农业机械,等等。