核心观点

近期市场对流动性问题非常关注,在这篇报告中,我们以“是否出现了流动性拐点”这一话题切入,首先阐述我们对流动性的一个观察分析框架,包括三个层次的划分、彼此之间的影响路径等,在明确了我们所讨论的“流动性的定义”之后,我们判断:(1)狭义流动性管理的落脚点是DR007围绕OMO7D利率波动 ;(2)广义流动性的高峰已过,但仍能保持对实体经济的适度支持;(3)要审慎分析金融市场流动性,重点跟踪新发基金和外资流入的情况。

摘要

▌ 一个观察分析三个层次流动性的框架。我们把流动性分为:(1)狭义流动性,主要指的是银行间市场的资金是否充裕;(2)广义流动性,主要指的是总量金融环境,也就是相对于整体经济而言,或者说相对于社会总融资需求而言,货币总供给是偏多还是偏少;(3)市场流动性,主要指的是各类金融市场的交易资金是否活跃。这三个层次的流动性反映的是不同维度的资金供求情况。狭义流动性主要影响的是资金拆借,广义流动性主要影响实体经济活动。对市场流动性而言,广义流动性对市场流动性形成基础性支撑,在广义流动性总体充裕的情况下,或多或少会溢出到金融领域。狭义流动性的影响包括两个方面:一是情绪层面,银行间市场资金紧张的时候,投资者往往会担心是否出现了政策收紧或其他风险事件冲击,进而影响交易行为;二是影响利率水平进而引致机构在股票和债券等资产之间的再平衡,从而对金融市场流动性产生影响。

▌对三个层次流动性的主要判断。我们认为:

●(1)狭义流动性管理的落脚点是DR007围绕OMO7D利率波动。狭义流动性的拐点其实出现在去年4月,此后央行的操作取向一直没有太大的变化,只是在11月个别国企信用违约事件后,阶段性维持了一下银行间市场流动性平稳,1月下旬以来就回到了常态。对于近期的OMO操作而言,也需客观理解“价”的回归和“量”的不及预期。OMO投放量的偏少主要是今年春节的特殊情况,即节前取现需求明显减少和财政投放的时点扰动。可以把握的是,未来央行的操作仍然会综合各种资金供需,但结果可能是让DR007围绕OMO7D利率波动,对DR007略高于OMO7D的容忍度或许更强一些。

●(2)广义流动性的高峰已过,但仍能保持对实体经济的适度支持。我们曾经在《如何看待社融增速如期触顶?——2020年11月金融数据点评》(20201210)中总结到,本轮信用扩张大概率已经“触顶”。以社融增速观察,去年10月的13.7%是这一波广义流动性宽松的最高峰,11月、12月的数据基本证实了社融增速稳步下行的趋势。预计1月的广义流动性环境较去年12月继续有所收缩,但若扣除政府融资因素影响,仅观察非金融企业整体融资环境,仍然处于相对平稳的状态,而这一流动性环境也将支持实体经济的平稳增长。

●(3)审慎分析金融市场流动性,重点跟踪新发基金和外资流入的情况。如果剔除个别国企信用违约事件以来,狭义流动性从超预期松到超预期紧(持续至1月底)的阶段性扰动,“狭义流动性在去年4月出现拐点,广义流动性在去年10月出现拐点”,这一预期判断已经基本被金融市场吸收。目前来看,DR007围绕OMO7D运行,社融增速稳步下降,这两者可能对金融市场流动性的边际影响在逐渐减弱。金融市场流动性是否也会出现拐点,我们认为主要是跟踪分析新发基金和外资流入的情况,这两者恰恰是去年以来金融市场流动性贡献最大的力量。

正文

我们认为,近期市场对流动性问题非常关注,主要有以下几个原因:

(1)从市场本身来看,股票市场在过去两年演绎了一波较为极致的“结构分化”,抱团龙头股的估值开始偏高,支撑市场行情的逻辑已经从“基本面”切换到“流动性”。此外对其他市场来说:债券市场利率虽在去年下半年整体上行,但仍然处于历史较低的分位数位置;大宗商品价格从去年四季度开始出现明显上涨,不少商品价格创出历史新高;今年年初以来,一些城市的房价出现了上涨压力。利率不高、资产出现普涨倾向的现象也让市场对流动性更为关注。

(2)从央行操作来看,在1月整体净回笼、最后一周(1月25日-1月29日)出现资金利率较大幅度上行的基础上,2月第一周操作仍然较为审慎,整周净投放只有960亿,然而DR007却稳定在了2.2-2.4%的略高于OMO7D利率水平。

(3)《中国金融》2021年第3期刊载的中国人民银行货币政策司司长孙国峰的文章《2020年货币政策回顾与2021年展望》中提出“在各种不确定条件下,货币政策要走在市场曲线前面,通过加强沟通和提高透明度的更大确定性来减少市场的不确定性,提升货币政策的有效性”。“货币政策要走在前面”的提法比较新颖,也促使市场希望更为前瞻的分析货币政策。

(4)虽然宏观经济在1月受到了部分地区“局部疫情”的冲击,但是1月PMI为51.3%,仍然在50以上,在去年低基数下,后续经济增速都会显得比较高,经济恢复过程中的不确定性逐渐下降,也引发了市场对总量政策是否全面转向的担忧。

在这篇报告中,我们以“是否出现了流动性拐点”这一话题切入,首先阐述我们对流动性的一个观察分析框架,包括三个层次的划分、彼此之间的影响路径等,在明确了我们所讨论的“流动性的定义”之后,再分别对各个层次的流动性阐述我们的观点。

▌一个观察分析三个层次流动性的框架

我们把流动性分为:

(1)狭义流动性,主要指的是银行间市场的资金是否充裕;

(2)广义流动性,主要指的是总量金融环境,也就是相对于整体经济而言,或者说相对于社会总融资需求而言,货币总供给是偏多还是偏少;

(3)市场流动性,主要指的是各类金融市场的交易资金是否活跃。

这三个层次的流动性反映的是不同维度的资金供求情况。

一般来说,与投资者关系最为密切的是市场流动性。以股票市场为例市场流动性,其观察指标是成交量:成交量大的时候显示流动性高,资金交易活跃;成交量小的时候显示流动性低,资金交易疲弱。然而交易量是流动性的同步指标,只能用来观察,较难用于前瞻性分析。我们对三个层次流动性的前瞻分析方法都是供求分析。还拿股票市场来说,外资流入、散户入场、机构新发产品、保险和理财资金的股债平衡等是资金的供给端,而减持、再融资、IPO等是资金的需求端,如果供给端趋势性大于需求端,也就是市场流动性处于“供大于求”的状态,流动性充裕会推升市场估值提升。

三个层次流动性之间的关系。狭义流动性主要影响的是资金拆借,广义流动性主要影响实体经济活动,这两者更多时候体现为互补,交叉程度低,但也有很多相通的路径。比如,狭义流动性充裕的时候,企业的票据融资利率会随之走低,影响企业的开票和票据融资行为,推升广义流动性的需求。再比如,狭义流动性紧张的时候,银行发行同业存单、进行同业拆借的利率随之走高,从而提高银行负债端成本,进而影响资产端的行为。

我们关注更多的是狭义流动性和广义流动性对市场流动性的影响。总体来说,广义流动性对市场流动性形成基础性支撑,在广义流动性总体充裕的情况下,或多或少会溢出到金融领域。狭义流动性的影响包括两个方面:一是情绪层面,银行间市场资金紧张的时候,市场往往会担心是否出现了政策收紧或其他风险事件冲击,进而影响交易行为;二是影响利率水平进而引致机构在股票和债券等资产之间的再平衡,比如银行间流动性持续紧平衡,制约机构的“加杠杆、拉久期”行为,就可能推升长债利率水平,到了一定程度,就会让债券的性价比相对股票更高,从而让一些大类资产配置类投资机构进行资产再平衡,影响股票市场的资金供给。

就广义流动性是否充裕而言,有时我们用M2和GDP的同比增速的差值来衡量,也就是相对经济的增长市场流动性,货币供给多增长的程度。但GDP是季度数据,而且近年来波动性下降。因此,我们也可以采取M2和社融的同比增速差值来衡量,社融相当于在一定经济增长下的总融资需求,M2相当于在这样的融资需求下的货币总供给,其差值就近似衡量可能从实体经济中外溢到金融市场的总体流动性。

三个重要的基础变量:经济增长、汇率和利率。这三者的变化会从不同的影响路径对各层次的流动性产生影响。举例来说,经济增长较为强劲时,一方面可能企业的融资需求会增加,这对金融市场流动性产生负面影响,但同时可能产生人民币较强的升值预期,外资流入也会产生更强劲的正面影响。这三者中,利率较为特殊一些,利率既是流动性影响的结果,比如狭义流动性紧张,自然会推升利率水平,但利率又很大程度上由基本面决定,在经济增长强劲且预期持续时,利率中枢会抬升,这反过来又可能通过机构的资产配置行为影响金融市场的流动性。

三类对流动性产生影响的政策:货币政策、财政政策和监管政策。货币政策主要影响狭义流动性和广义流动性,近期货币政策的一个基本取向是狭义流动性维持结构性紧平衡,以抑制金融机构的加杠杆行为,减少套利空间,但广义流动性基本维持适度宽松,即社融和M2增速与名义GDP相匹配,以达到支持实体经济的目的。财政政策主要影响广义流动性,一方面是政府融资本身是社融的一部分,另一方面积极的财政政策促进经济恢复的外溢效应也会激发全社会的融资需求。此外,政府发债的节奏、缴税时点、财政资金下达等也会对狭义流动性产生影响,央行在公开市场操作时对此一般都会重点考虑。监管政策主要影响狭义流动性和金融市场流动性,包括IPO的节奏、基金审批发行节奏、对场外配资的监管、融资融券政策等。

▌对三个层次流动性的主要判断

狭义流动性管理的落脚点是DR007围绕OMO7D利率波动

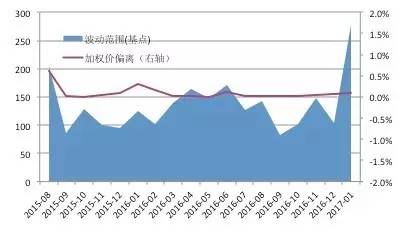

狭义流动性的拐点其实出现在去年4月,此后央行的操作取向一直没有太大的变化,我们在《宏观经济每周聚焦——货币政策的“变”与“不变”》(20200705)中将其总结为“绕过宽货币、直达宽信用”。央行只是在11月个别国企信用违约事件后,阶段性地维持了银行间市场流动性平稳,1月下旬以来就回到了常态。我们认为,当前判断狭义流动性应聚焦到价格上,即对DR007水平的判断。

对于央行近期的OMO操作而言,我们认为需客观理解“价”的回归和“量”的不及预期。进入2月以来,央行保持了每日1000亿左右的OMO操作,并自周四起开启了14天OMO的工具投放操作,给予跨春节假期的流动性支持,叠合本周的到期规模,当周共净投放了960亿元。在这一支持下,2月初流动性环境明显缓解,DR007加权平均利率在2月3日回到7天OMO利率(2.2%)下方,随后几日也均大体保持在7天OMO利率附近,资金面的紧张状况较1月末明显缓解,且大体回到了2020年下半年的平均水平附近。因此,以价格水平观察,春节前的流动性环境显示供需相对均衡,整体已回到平稳水平。但从流动性投放的规模来观察,今年春节前的流动性投放的确较往年有极大的不同,春节前仅千亿上下的流动性净投放规模(截至2月5日)与2017-2020年节前均在2万亿以上的流动性投放有较明显的差异。分析来看,我们认为主要受两个因素影响所致:1)节前取现需求明显不及预期;2)财政投放的时点扰动影响。针对第一个因素,由于春节前居民有较集中的取现需求,通常会明显放大这一时期的流动性需求,但今年由于鼓励“就地过年”,这一因素的边际影响被大大削弱。根据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示,2月2日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客1789.1万人次,比2019年同期(农历腊月二十一)下降76.8%,整体春节前返乡的人群数量较此前预期进一步有所下修,因此也极大程度将影响居民的取现需求。从可比时期观察,我们倾向于认为今年春节的居民取现需求将类似于以往时期的“十一黄金周”前夕,因此资金需求有较明显的减弱。而另一个影响市场对流动性缺口的判断则来自于对财政投放的规模难以评估。在1月末央行进行OMO操作时,央行多次提示其流动性投放的背景是由于考虑到了“月末财政支出大幅增加”的因素,我们预计财政投放因素的扰动也是造成现阶段央行流动性工具的投放规模不及往年的主因之一。往后观察,我们认为在下周央行还将进行适当规模的7天与14天OMO操作,平滑节后的资金到期规模,同时预计春节前DR007利率还将继续保持在7天OMO利率附近,体现资金端的平稳及流动性的相对平衡状态。

广义流动性的高峰已过,但仍能保持对实体经济的适度支持

我们曾经在《2020年11月金融数据点评—如何看待社融增速如期触顶?》(20201210)中总结到,“社融增速在今年以来首次回落,意味着本轮信用扩张大概率已经‘触顶’。我们认为后续社融在未来1年时间当中均将保持缓步回落的态势,2021年或回落2个百分点左右”。以社融增速观察,去年10月的13.7%是这一波为应对疫情所做的总量应对政策推动广义流动性宽松的最高峰,11月、12月的数据基本证实了社融增速稳步下行的趋势。去年12月M1增速环比回落1.4个百分点至8.6%,为过去5个月来首次回落;而M2增速亦回落至10.1%。

对于1月的数据预测而言,我们在《2021年1月经济金融数据前瞻—预计非金融企业融资环境相对平稳》(20200202)中提出,预计人民币贷款仍将保持同比略多增态势,净融资3.55万亿左右,其中对公贷款依旧延续稳健增长;而根据Wind口径,信用债净融资当月规模约4000亿元,保持相对平稳态势,1月上半月的偏宽货币环境对信用债的发行环境相对有利。但单从环比角度来看,受地方专项债未提前发行的因素影响,我们预计政府债净融资将成为同比增速的拖累项,叠合我们对非标融资等分项的综合判断,预计将带动社融增速较前值环比回落0.6个百分点至12.7%左右,单月回落幅度较大。而从M2增速观察,我们预计1月整体信用派生活动较为平稳,预计M2增速回落0.3个百分点至10%左右。整体来看,流动性环境较12月有所回落,但若扣除政府融资因素影响,仅观察非金融企业整体融资环境,我们认为1月仍然处于相对平稳的状态,而这一流动性环境也将支持实体经济的平稳增长。

审慎分析金融市场流动性,重点跟踪新发基金和外资流入的情况

如果剔除个别国企信用违约事件以来,狭义流动性从超预期松到超预期紧(持续至1月底)的阶段性扰动,“狭义流动性在去年4月出现拐点,广义流动性在去年10月出现拐点”,这一预期判断已经基本被金融市场吸收。目前来看,DR007围绕OMO7D运行,社融增速稳步下降,这两者可能对金融市场流动性的边际影响在逐渐减弱。金融市场流动性是否也会出现拐点,我们认为主要是跟踪分析新发基金和外资流入的情况,这两者恰恰是去年以来金融市场流动性贡献最大的力量。

本文节选自中信证券研究部已于2021年2月7日发布的报告《宏观经济每周聚焦20210207:流动性的三个层次》,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见相关报告。若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

_

_

_

_

_

_

_

_

扫二维码,快人一步开启牛年行情!